【建築・工務店向け】2024年住宅業界展望について徹底解説!

2023年の振り返り~持家着工激減、減益決算多発

能登半島地震と羽田空港での航空機衝突事故という、痛ましいニュースとともにスタートした2024年。住宅市場は昨年の落ち込みから回復に向かうのか、低迷が続くのか、大荒れとなるのか、2024年の展望の前に、2023年の住宅市場を振り返ってみます。

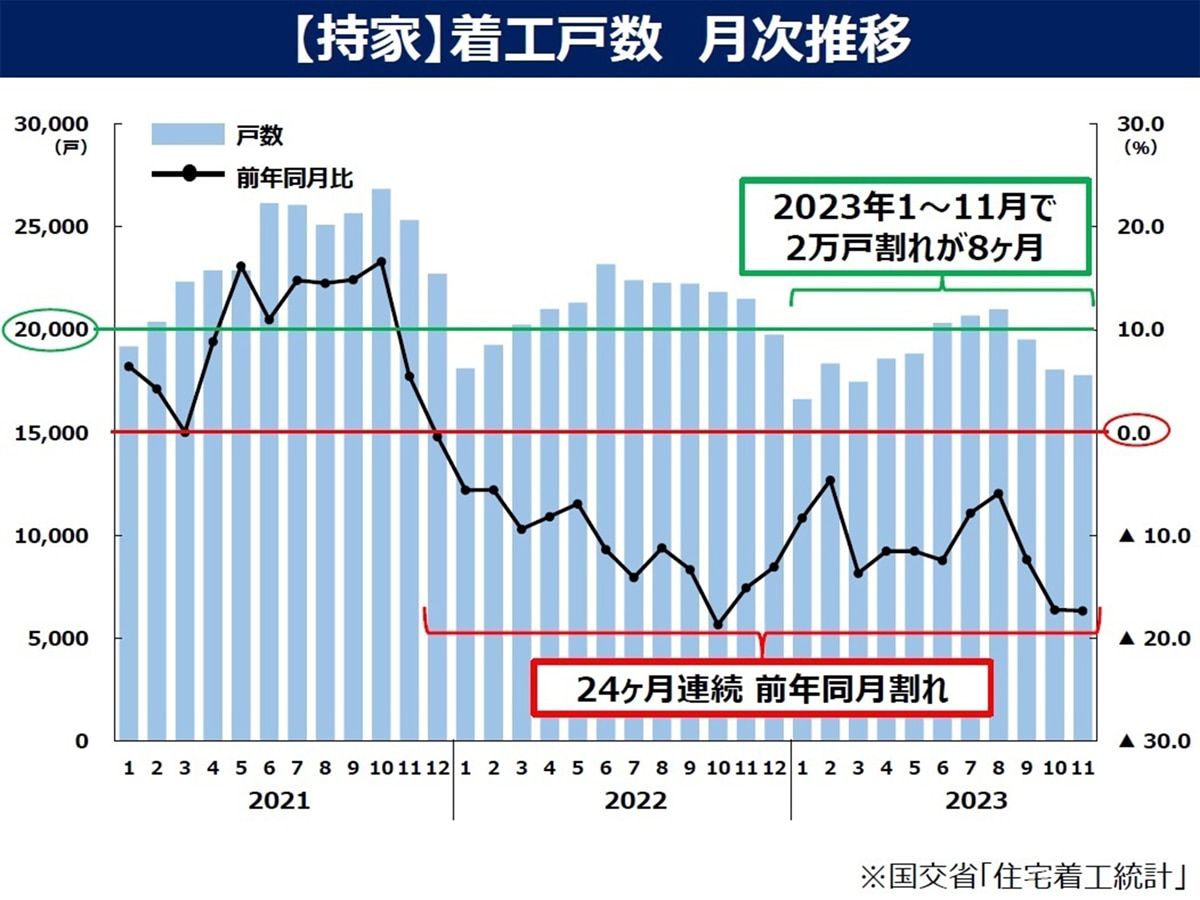

年明けの時点で、国交省の住宅着工統計は2023年11月までの着工戸数が公開されています。

2023年1~11月の住宅着工戸数は75.5万戸、前年同期比では▲4.7%の減少で、通年では80万戸を割り込む可能性が出てきました。

利用関係別では持家が▲11.2%の大幅減で、24年連続で前年同月を下回っています。物価やエネルギー価格の高騰で消費マインドが冷え込み、資材価格や地価の高騰によって住宅の販売価格が上がっている中で「家を建てる」ことに気持ちが向きにくくなっているものと思われます。

コロナ禍以降の住み替え需要で供給が増えていた分譲戸建(建売)も、▲6.1%のマイナス基調になりました。分譲マンションは▲1.9%と比較的堅調で、貸家はほぼ横ばいです。

持家や分譲戸建は住まい手が購入する“実需”であるのに対し、分譲マンションや貸家の購入・建築は“投資”の要素を含んでいます。デフレからインフレへのシフトが進んだ2023年の住宅市場では“実需”よりも“投資”の動きが堅調であったと言えるでしょう。

大手ハウスメーカーの決算を見ると、22年度は増収増益のところが多く、過去最高決算も相次ぎました。23年度上期決算では売上は増収でも利益は減益となったところが少なくありませんでした。戸建の販売棟数が減り、資材価格の高騰などによって利益が削られたということですが、大手ハウスメーカーは新築戸建以外の賃貸住宅、非住宅、リフォーム等の事業が利益を底支えしました。

より厳しいのは新築住宅事業一本で勝負しているビルダー・工務店で、持家市場の低迷により受注棟数が減り、資材価格の高騰を販売価格にうまく転嫁することができていなければ、23・24年度は減収減益決算の企業が多発すると見られます。

2024年は“収益力の改善”がビルダー・工務店の最大のテーマと言えるでしょう。請負型事業の注文住宅だけでなく、ストック型事業のリフォームや賃貸事業で一定の利益を確保するための事業多角化を検討すべきかもしれません。DXツールやアウトソースをうまく活用し、業務を効率化して生産性を高めることも考えるべきでしょう。

2024年は足元の集客・受注だけでなく、収益構造を見直すことにも取り組みたいです。

2024年は「今が買い時」で住宅需要を喚起できるはず

昨年の住宅市場、特に持家市場は大きく落ち込みましたが、2024年はそれを引きずることなく、受注・着工を回復させたいものです。

そのためには「今が買い時」を訴求することで住宅需要を喚起できるはずです。現在はさまざまなモノの価格が高騰する“インフレ”が続いている状態です。仮に3%のインフレが10年続くとすれば、現在2,000万円の住宅は単純計算で10年後には約2,700万円まで上がることとなります。

モノの価格が上がるということは、相対的に現預金の価値が下がるということで、それならば現在持っているお金を、より価値が上がる別のモノに換えておくというのが“投資”の考え方です。インフレ率よりも相当に低い現在の金利で住宅ローンを借りて住宅を購入することは、投資の観点からすると合理的なはずです。

現在は国が投資ブームを先導しているような側面もあり、少額から始められる投資制度のNISAやiDeCoの運用や収益は非課税のため、最近では若年層の投資への関心も高まっています。また、メルカリやヤフオクなどの個人間取り引きが普及したことで、良いモノは数年後にも価格が変わらない、むしろ価格が上がることもあるということを体感している人も少なくないです。

日銀では政策金利を上げることを検討しているため、住宅ローンの変動金利は今後じわじわと上がっていく可能性があります。「金利が低いうちに資金を借りて、価値のある家を建てておきましょう」というのは、住宅購入を後押しする切り口になるはずです。

では「価値のある家」というのは、どのような住宅でしょうか。

消費者にもわかりやすい客観的な基準の一つが、断熱性能です。2025年4月からは省エネ基準(等級4)の適合が義務化されます。それまでは断熱等級1~3の住宅を建てることはできますが、このレベルの性能の住宅は、数年後には時代遅れの「価値が低い家」と見なされるようになってしまいます。

今年1月からは省エネ基準に適合していないと住宅ローン減税を受けられないようになりました。断熱等級4は最低ラインであり、等級5(ZEH基準)、6・7(HEAT20 G2・G3基準)でなければ、他社と(断熱性という観点で)差別化することが難しくなります。

今年度は前年の「こどもエコ住まい支援事業」に代わる後継事業として「子育てエコホーム支援事業」がスタートします。新築の補助金額は長期優良住宅が100万円/戸、ZEH住宅は80万円/戸。事業者登録はこの1月から開始され、3月下旬から予約申請・交付申請が開始される予定です。申請期限は今年12月ですが、毎度のことながら予算の上限に達すれば早期終了があるため早く動くに越したことはありません。

今年2月からはフラット35「子育てプラス」も始まります。子どもの人数=1ポイントとして、合計ポイント数によって金利の引き下げ率と期間が決まる、子育て世帯に有利な条件の制度です。

2024年はこれらの制度もうまく活用して「今が買いどき」を訴求し、住宅購入をためら躇っている見込み客の背中を押しましょう。

≫ 業務で役立つ営業ノウハウなどをお届け『セミナー・イベント』