国産木材活用住宅ラベルとは?表示制度の概要、メリットと表示方法を解説

住宅の施工には大量の木材を使用することから、住宅分野における国産木材の活用は、以前から注目されてきました。国産木材の活用を推進する動きのなかで、2024年に創設されたのが「国産木材活用住宅ラベル制度」です。

今回は国産木材活用住宅ラベルの概要や導入された背景、住宅会社が活用するメリットについて解説します。そのうえで、ラベルの記載項目や利用方法を詳しく見ていきましょう。

目次[非表示]

- 1.国産木材活用住宅ラベルとは

- 1.1.基本的な仕組み

- 1.1.1.■国産木材活用レベル

- 1.1.2.■スギ・ヒノキの使用量

- 1.1.3.■住宅の炭素貯蔵量

- 1.2.ラベルを活用するメリット

- 2.国産木材活用住宅ラベルが導入された背景

- 2.1.国産木材の活用に向けたこれまでの取り組み

- 2.2.花粉症対策初期集中対応パッケージ

- 3.国産木材活用住宅ラベル表示制度の概要と表示方法

- 3.1.制度の概要

- 3.2.ラベルの表示内容・表示方法

- 4.国産木材活用住宅ラベル表示制度を利用する方法と対象

- 4.1.Webサイトで届出を行えば利用可能

- 4.2.住宅の炭素貯蔵量は自動計算できる

国産木材活用住宅ラベルとは

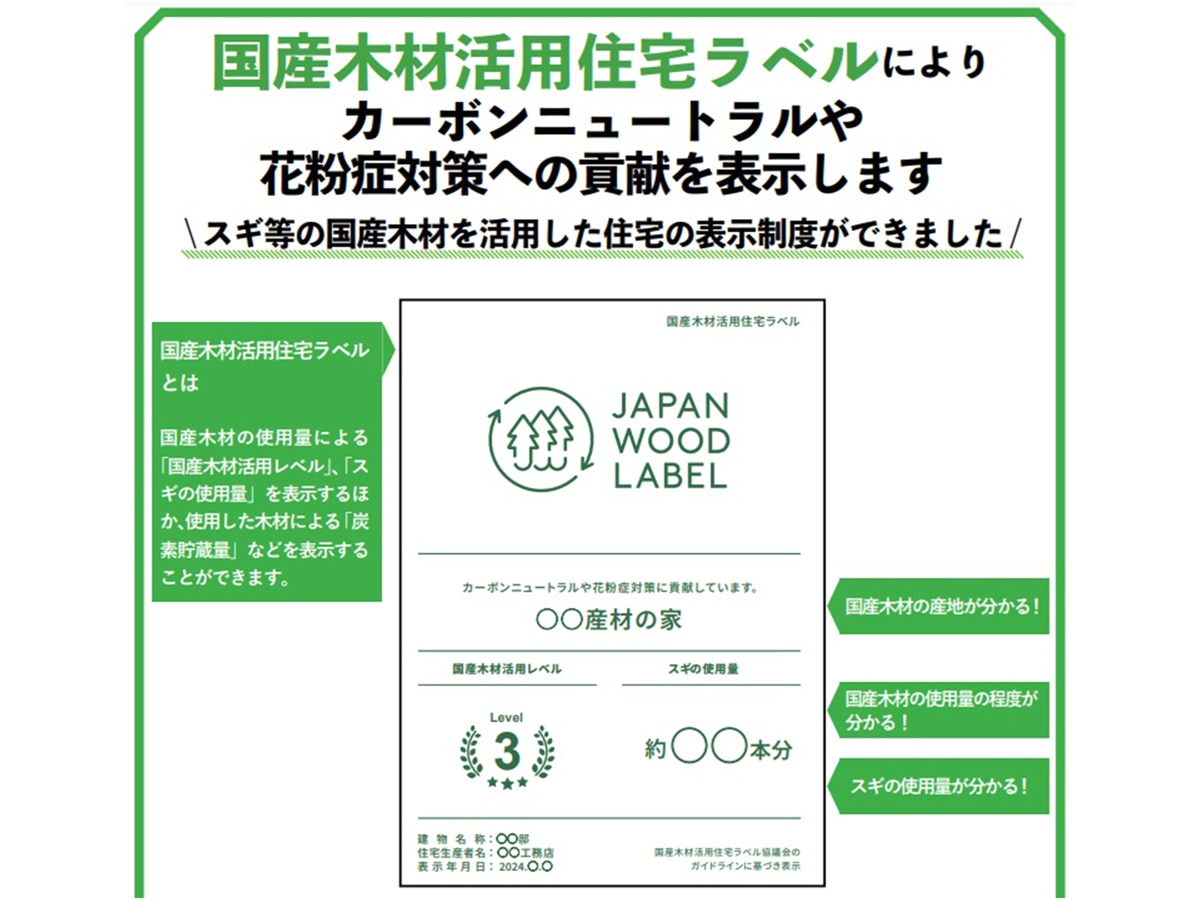

「国産木材活用住宅ラベル」とは、スギなどの国産木材を活用した住宅の表示制度のことです。ハウスメーカーや工務店関係団体によって構成された「国産木材活用住宅ラベル協議会」により、2024年に創設された施策であり、国産木材の活用レベルを「見える化」することを目的としています。

ここではまず、国産木材活用住宅ラベルの基本的な仕組みと、住宅会社が導入するメリットについて見ていきましょう。

国産木材活用住宅ラベルパンフレット

(出典:国産木材活用住宅ラベルパンフレット)

基本的な仕組み

国産木材活用住宅ラベルでは、使用量に応じた「国産木材活用レベル」や「スギの使用量」を表示できるほか、使用した木材による「炭素貯蔵量」などを一枚にまとめて表示することができます。

■国産木材活用レベル

国産木材活用レベルとは、単位床面積あたりの国産木材使用量に応じて、レベル1~レベル3までの三段階に分けられたグレードのことです。木材全体の使用量に占める国産木材の割合が、「3割以上5割未満ならレベル1」、「5割以上7割未満ならレベル2」、「7割以上ならレベル3」に相当します。

活用レベルを記載することで、国産木材がどのくらい使われているのかを直感的に判断できるため、専門的な知識のない一般の消費者にも理解してもらいやすい仕組みとなっています。

■スギ・ヒノキの使用量

国産木材のなかでも、特に活用が推奨されているのがスギとヒノキです。詳細は後述しますが、スギ・ヒノキの積極的な活用は花粉症対策にもつながるため、ラベルには使用した本数を明記することができます。

■住宅の炭素貯蔵量

炭素貯蔵量とは、建築物に使用した木材が大気中の二酸化炭素をどの程度まで吸収・蓄積できるかを示すものであり、林野庁の「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」に基づいて算出されます。具体的な計算式は次のとおりです。

|

(出典:林野庁『建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン』)

ラベルを活用するメリット

作成したラベルは住宅本体や広告、Webページなどに貼り付けることができます。一般の消費者にも分かりやすい形で、国産木材の産地や使用量などを示せるため、企業としてのSDGsへの取り組みをアピールできるのがメリットです。

持続可能な社会への関心が高まるなかで、企業によるSDGsへの取り組みの姿勢は、商品選択の判断基準になることも少なくありません。ラベルの活用が、取引先や顧客の拡大につながる可能性も十分に考えられるでしょう。

国産木材活用住宅ラベルパンフレット 国産材活用の意義

(出典:国産木材活用住宅ラベルパンフレット)

国産木材活用住宅ラベルが導入された背景

国産木材活用住宅ラベルが導入された背景について、ここでは木材活用の歴史も踏まえながら解説します。

国産木材の活用に向けたこれまでの取り組み

国産木材の活用については、これまでにも脱炭素社会の実現や森林環境の保全といった観点から推進されてきた経緯があります。特に国産材の活用は、輸入材と比較すると「輸送エネルギーの削減を図りやすい」「地域経済の活性化につながる」「気候風土に合っている」といった効果が期待できます。

そのため、国や自治体によって、国産木材を活用した建築物を対象とした補助金制度などはさまざまな形式で実行されてきました。たとえば、埼玉県では県産木材を利用した住宅等への補助金制度を実施するなど、地域の特性を活かした取り組みも積極的に打ち出されています。

東京都は多摩産材販売促進事業を推進しており、各自治体で国産材活用の動きが見られます

(参考:埼玉県『県産木材を利用した住宅等への補助について』)

花粉症対策初期集中対応パッケージ

こうした動きのなかで、国産木材活用住宅ラベル創設の直接的なきっかけとなったのが、2023年10月に国によって打ち出された「花粉症対策初期集中対応パッケージ」です。花粉症に関する関係閣僚会議では、花粉症の発生源対策の一つであるスギ人工林の削減に焦点を当て、伐採と植え替えを推進することが決定されました。

具体的には伐採規模を10年間で年間約5万haから約7万haまで増やし、伐採後は花粉の少ない苗木や他の樹種に植え替え、スギ花粉の飛散量を抑えることを目標とします。そして、そのためにスギ材需要の拡大を推進し、さまざまな制度の構築や法改正を進めるという運びです。

国産木材活用住宅ラベル表示制度は、スギ材需要の拡大に向けた具体策という位置付けであり、住宅分野での活用促進への寄与が期待されています。

(出典:内閣官房『花粉症対策 初期集中対応パッケージ』)

国産木材活用住宅ラベル表示制度の概要と表示方法

続いて、国際木材活用住宅ラベル表示制度の概要と具体的な表示方法をご紹介します。

制度の概要

国産木材活用住宅ラベル表示制度は、冒頭でも触れたように国産木材活用住宅ラベル協議会が企画・運営を行っています。協議会は住宅生産団体連合会、日本木造住宅産業協会、日本ツーバイフォー建築協会、JBN・全国工務店協会といった住宅生産者団体に日本住宅・木材技術センターを加えた計5団体で構成されています。

ラベルの作成は住宅事業者が自ら行うこととなっていますが、協議会によって基本デザインや表示事項が決められています。

ラベルの表示内容・表示方法

ラベルに表示する内容は、下記のとおりです。

① 国産木材活用レベル【必須事項】 |

スギ・ヒノキの使用量については、「約〇〇本分」と記載します。また、キャッチフレーズについては、国産木材活用レベルが2または3の場合にのみ、国産木材を多く活用していることを示すコピーを記載することが可能です。

木材に関連する情報については、二次元バーコードを貼付し、より詳細な情報が記載されたリンク先へアクセスできるようにすることもできます。

国産木材活用住宅ラベル表示制度を利用する方法と対象

最後に、国産木材活用住宅ラベルの利用方法をご紹介します。

Webサイトで届出を行えば利用可能

ラベル表示制度を利用するには、協議会が設けたWebサイトから使用届出を行います。届出を行えば無料で利用可能であり、住宅の設計者と施工者が異なる場合も使うことができます。

届出の手続きにおいては、利用者の属性に応じて必要な書類が異なるので事前にチェックしておきましょう。書類を準備したら、該当する属性を選択し、メールアドレスを送信します。

入力したメールアドレスに届出情報入力ページのURLが記載されているため、そちらから必要な情報を入力し、利用開始の通知メールを受信したら利用可能です。ラベル生成システムに必要な表示項目を入力すれば、所定のデザインフォーマットに沿ったラベルを作成することができます。

(参考:国産木材活用住宅ラベル協議会『新規届出』)

住宅の炭素貯蔵量は自動計算できる

ラベルの記載項目のうち、スギの使用量や住宅の炭素貯蔵量については、必要な数値を入力すれば自動計算できる算定シートが公開されています。国産木材活用住宅ラベル協議会のホームページからダウンロードできるので、計算に活用するのがおすすめです。

●記事のおさらい

最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。

Q:国産木材活用住宅ラベルとは?

A:スギなどの国産木材の使用量、木材活用による炭素貯蔵量などを一枚にまとめて表示できるラベルのことです。広告やWebページ、住宅そのものなどに貼り付けることができ、企業イメージの向上などに役立てられるのがメリットです。

Q:国産木材活用住宅ラベルの利用方法は?

A:国産木材活用住宅ラベル協議会のホームページから、新規届出の手続きを行えば無料で利用できます。届出は利用者の属性に応じて行う必要がありますが、案内に沿って書類の準備や入力を進めれば、手軽に完了させられます。