新設住宅着工戸数の推移が減少中!生き残るための対策は事業シフトとストック活用

2024年11月29日に国土交通省は、2024年10月の建築着工統計を公表しました。10月の新設住宅着工戸数としては、全体では前年同月比2.9%減少し、69,669戸となりました。これにより新設住宅着工戸数は、2024年5月から10月までで6ヶ月連続の減少となっています。

今回は、新設住宅着工戸数の減少が続く中、住宅会社が生き残るための対策について考えます。

目次[非表示]

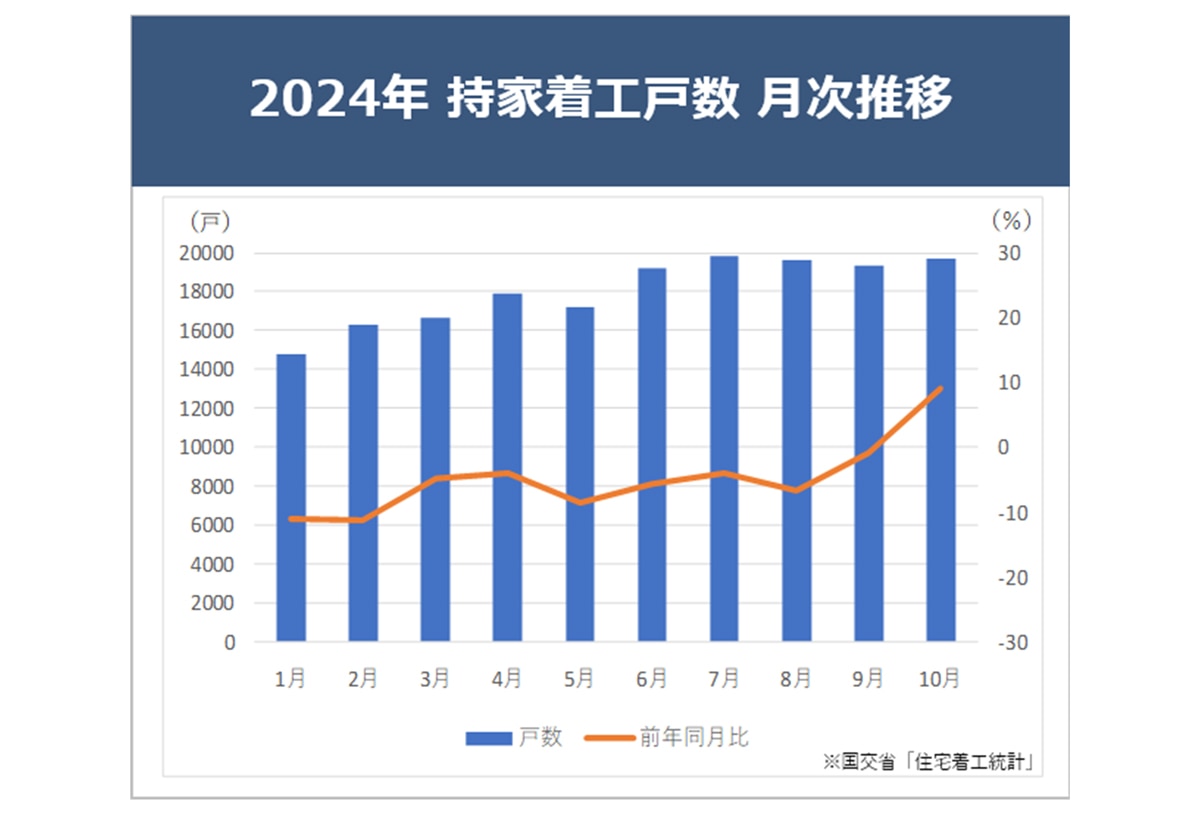

持家の着工戸数は34ヶ月連続減少、底打ちの兆しも?

新設住宅着工戸数全体が減少し続けている中、利用関係別に見てみると、また違った見方をすることができます。

まず、持家は前年同月比で9.0%増加し、19,705戸となりました。これにより持家では、2021年12月から34ヶ月連続で続いていた前年同月比減から35ヶ月ぶりに増加へと転じたことになります。

ただ、まだ月次の持家着工戸数で2万戸には到達していないということもあり、安心し過ぎるのは良くないかと思いますが、減少傾向が続いた中で底を打ったとも言うことができるかもしれません。

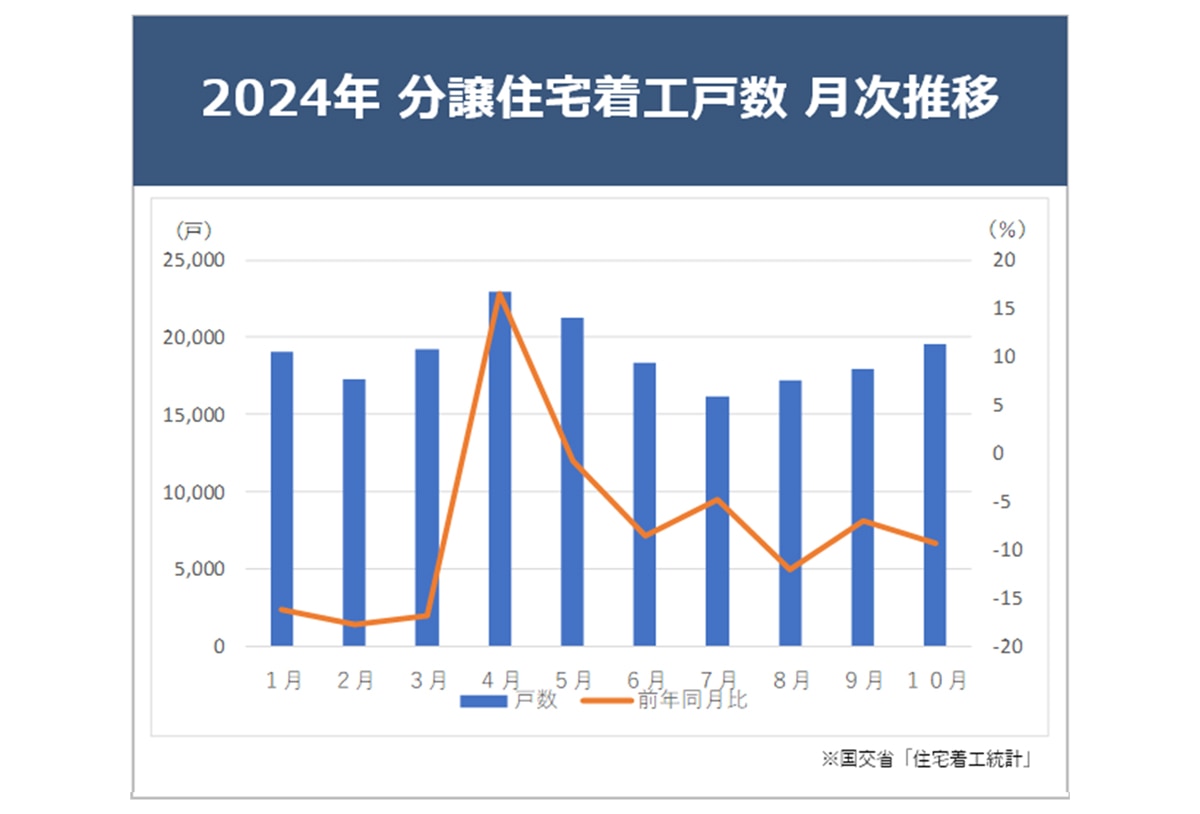

次に分譲住宅は、前年同月比9.3%減少となる19,577戸となっており、6ヶ月連続の減少となりました。分譲住宅のうち、戸建て住宅は前年同月比7.5%減少となる10,511戸と、こちらは24ヶ月連続の減少となっています。

またマンションは、前年同月比13.1%と2ケタを超える大幅な減少の8,837戸で3ヶ月連続の減少となっています。分譲戸建て住宅は、24ヶ月連続の減少が続いているものの、マイナス幅は前月の8.2%から7.5%と、0.7ポイントではありますが縮小していることから、11月以降のさらなる改善が期待されるところです。

貸家は前年同月比6.7%減少し29,541戸となっており、先月の増加から再び減少に転じています。

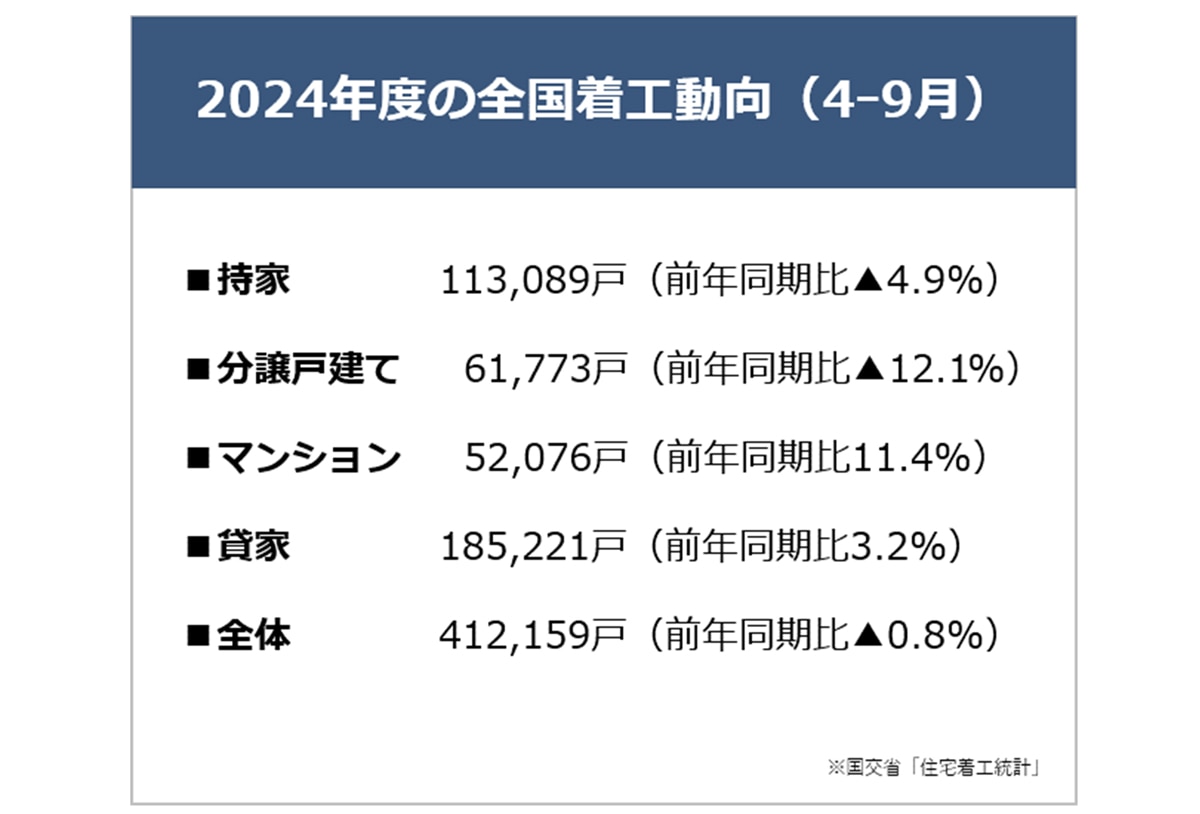

2024年度上半期の着工は持家と分譲戸建てが減少、貸家と分譲マンションは増加

2024年度4~9月の上半期の新設住宅着工戸数を見てみると、新設住宅着工戸数全体では、前年同期比0.8%減少となる412,159戸となっています。国内において全般的な物価の値上げが続く中、住宅業界においても設備費などの高騰により住宅販売価格の上昇といった影響が出ていることから、持家や分譲戸建てが減少となっています。

一方で、貸家や分譲マンションについては、一定数のニーズが出てきていることから、貸家と分譲マンションは前年同期比で増加となっています。

新設住宅着工戸数が減少し続ける状況の中で生き残るための対策とは?

注文住宅から分譲住宅へと事業の配分をシフトする

住宅の建築工事費の上昇が続き、住宅購入を検討するユーザーにとって、自らが希望するクオリティの住宅が建てられないといったケースや、住宅を購入したいという思いはあっても資金力が乏しく、購入を諦めたり時期の先延ばしをしたりといったケースは多くあると考えられます。このような事情を背景に、住宅会社が生き残るための対策の一つとして、注文住宅から分譲住宅へと事業の配分をシフトするといった事例が出てきています。

大手ハウスメーカーで言えば、大和ハウス工業は2023年11月より「Ready Made Housing.(レディメイドハウジング)」という考え方の分譲住宅の提供を開始しました。「Ready Made Housing.」は、年間4,000棟以上の注文住宅を建てる大和ハウス工業が暮らしやすさにこだわった設計力に加え、断熱性や遮音性などが高い建物の基本性能を実現することで、注文住宅と変わらない高い品質の分譲住宅を提供するものです。

基本的には分譲住宅の方が住宅販売価格は安くなりやすいため、住宅販売価格が上昇する中では、より低価格の分譲住宅の方がユーザーの需要は高くなると考えることができ、大和ハウス工業においても従来の注文住宅中心の事業から分譲住宅へとシフトしていると考えられます。また、注文住宅から分譲住宅へのシフトは大和ハウス工業だけでなく、タマホームなどでも見ることができるため、今後は住宅業界全体へと拡大するのではないかと考えます。

ストック住宅の活用

そして、もう一つの住宅会社の生き残るための対策としては、ストック住宅の活用が挙げられます。特に安価な中古住宅(空き家)を買い取り、リノベーションをすることで新たな価値を付与して再販する中古買取再販事業に進出する住宅会社が近年では増えています。

住宅の一次取得層の中では、住宅を「終の棲家」として考えるのではなく資産として考え、フレキシブルに購入や売却などの住み替えを検討するケースも一般的になってきています。不動産のマーケット次第で住宅を売却したり、子どもが自立した際には戸建て住宅を売却してマンションに住み替え、より自分たちにとって暮らしやすい住環境を求めたりするユーザーが増えていると考えられます。

パナソニックホームズは、2023年度からの中期計画の中で買取再販事業について言及しており、2025年度までに100億円という売上目標を掲げています。また、積水化学工業は、2020年12月に自社の戸建て住宅の買取再販事業のブランドとして「Beハイム」を立ち上げました。2030年までに500棟の再販を目指しています。

まとめ

現在、中古買取再販の市場は中古マンションが主流となっていますが、これは戸建て住宅のリノベーションには高い技術力が必要なこともあり、マンションと比べて新規の事業者が参入しづらいという面があります。注文住宅や分譲住宅を手掛け、戸建て住宅の施工に関するノウハウや技術力を有する工務店やビルダーには新規参入を検討する余地はあると考えます。

今後、国内の人口減少などの要因からも住宅市場は縮小していくと考えられるため、注文住宅から分譲住宅への販売比率のシフト、ストック事業への進出といった事業領域の拡大が住宅会社の生き残りにつながると考えます。

●関連コラムはこちら

≫ 戸建住宅と中古住宅の需要が上昇?住宅市場の現状と今後の業界予測!

≫ 住宅省エネキャンペーンの継続が決定!? リフォーム・リノベーションの追い風が継続