比較検討の末、候補落ちしてしまう会社の特徴と改善案

住宅展示場における初回面談であっさり断られることもあれば、何回も見積もりと図面を提示した上で、最終的に競合に負けしてしまうこともあるでしょう。

しかし、結論としてはお客さまに断られたことになり、会社には何の利益ももたらしません。極論を言えば、最終候補まで残って負けるのならば、初期の段階で負けた方が余分な経費がかからなくて良いとさえ言えます。

見積もりと図面を3回出したとしましょう。でも、最終的に負けてしまえば、これらはすべて経費倒れとなり、会社にとっては損害なのです。

他社比較で残れなかった失敗例

①知識不足で負けた

私の経験談をお話しします。

住宅展示場にやってきたお客さまを、展示場のアシスタント女性が接客しました。彼女は他県のアシスタント女性の指導係にもなっていた優秀な女性で、営業顔負けのアポイント率を誇っていました。そんな彼女が初回面談をしたお客さまを、営業である私が引き継いで、 お客さまのご自宅に出向いた時の話です。

他社と比較しながら、外壁内の空気層に関することをご主人から聞かれたのですが、私の知識が曖昧で数字を若干ごまかしてしまいました。ところが、鋭いご主人はそこをグリグリついてきて、こう言われたのです。

「女性のアシスタントが他社の細かい数字などまで知っていてすごくびっくりしたんだよね。アシスタントがあれだけ知ってるのに営業マンの知識が曖昧っていうのはちょっとおかしくないかい?」

結果は明らかです。次のアポイントを取ることはできずにそのまま終了となりました。

※各社入り乱れる総合住宅展示場(福岡県 RKB小倉北展示場)

※各社入り乱れる総合住宅展示場(福岡県 RKB小倉北展示場)

② ローコストメーカーに逆転負け

これは実にポピュラーなケースですが、商談の初期からローコストメーカーが競合相手として絡んでいるパターンです。

宮城県にある工務店の話をしましょう。

価格帯は中の上といったクラスなのですが、折衝の初期からこのローコストメーカーが絡んでることはお客さまからの自己申告で把握していました。

営業担当は入社2年目のB君。

B君はこのお客さまとの折衝状況を上司である店長に逐一報告してはいたのですが、お客さまの雰囲気が極めて良かったことに加えてプラン提案力、会社の歴史、地域への貢献度、デザイン性、など様々な点で明らかに自社が勝っていると分析していました。

負けるとすれば建物価格だけ。ところが最終局面になってお客さまの様子が急変しました。

「ローコストメーカーの〇〇ホームがこんな間取りを持ってきたんだよね。しかも価格がおたくよりも300万円以上安いんだよ」

うろたえたB君ですが時すでに遅し。この段階でほぼ勝負は決着していたのです。プラン力でも劣っていたローコストメーカーが、起死回生の一発として間取りをB君の会社に合わせたのです。

つまり、間取りは2社ともほぼ一緒なわけですが、価格差は埋めようがない状態に陥りました。建物の質やその他の事を必死にアピールしたB君でしたが、お客さまは「品質が良いのは分かるけれども、〇〇ホームも希望した間取りになっているし300万以上も差がつくんであれば話は別かな」となってしまったわけです。

これが最終候補に残れるかどうかのポイント

最終的に受注が取れなければすべての努力は水泡に帰すわけですが、そのためにも最終候補に残る手法を考えなくてはなりません。

【引き出しをいかに多く持っているか】

数ある重要な要素の一つはこれでしょう。最終候補に残るまでに複数回のプラン提案を行うことです。お客さまから修正希望が出てその都度プランを直して提出するわけですが、その過程でお客さまに「これ以上、この人からは何も出てこないな」と思われてしまったら終わりなのです。

プラン提案のたびにお客さまが予期していなかったような提案やちょっとしたアドバイスを幾度となく繰り出せば「まだまだ引き出しの中には何かが入っているぞ」という期待が高まるのは当然のことです。こうすればお客さまとしては断りづらくなるわけですよね。出がらしのお茶になってはいけません。

選ばれるためにはここを改善していこう

①プラン修正のたびに予期せぬ提案を入れ込む

お客さまからダメ出しが出るたびにプランを修正するわけですが、修正しただけではただの御用聞きです。希望箇所を修正するのはもちろんのこと、プラスアルファの提案を加味すると「なるほどね!」と思われます。

②見栄えがあるプレゼンテーションをする

小規模工務店の皆さんにたまに見られる傾向なのですが、提案する図面の見栄えがいま一つであるケースがあります。私はハウスメーカー出身なので身についているのですが、同じプランであっても色の付け方や演出方法で2倍にも3倍にもよく見えるのです。

③営業担当者の人間性と魅力をUPしよう

「この住宅会社を選んだ理由は何ですか?」住宅を契約したお客さまにこのように聞くと、トップ3の回答に必ず上がってくるのが営業担当者への信頼性となります。間取りは大事ですし、アフターサービスや保証も重要です。デザイン性にも着目しなくてはいけませんし、見積価格はとりわけ重要なポイントとなります。

ところが折衝を重ねるにつれて、営業担当者との相性や反りが合うことが実は重要な取捨選択要因となることをご存じでしたでしょうか。プランもそこそこ、価格もそこそこ。何か大きな欠点があるわけではないのですが、折衝途中で落とされ、最終候補に残れない営業担当が必ずどの会社にもいるのです。

5年間に亘って毎月のように通う住宅会社があるのですが、ここにも該当する営業担当者がいました。最初は好感触を持たれるのですが、なぜか最終候補には高確率で残りません。この営業担当は社長の判断で営業を外されました。

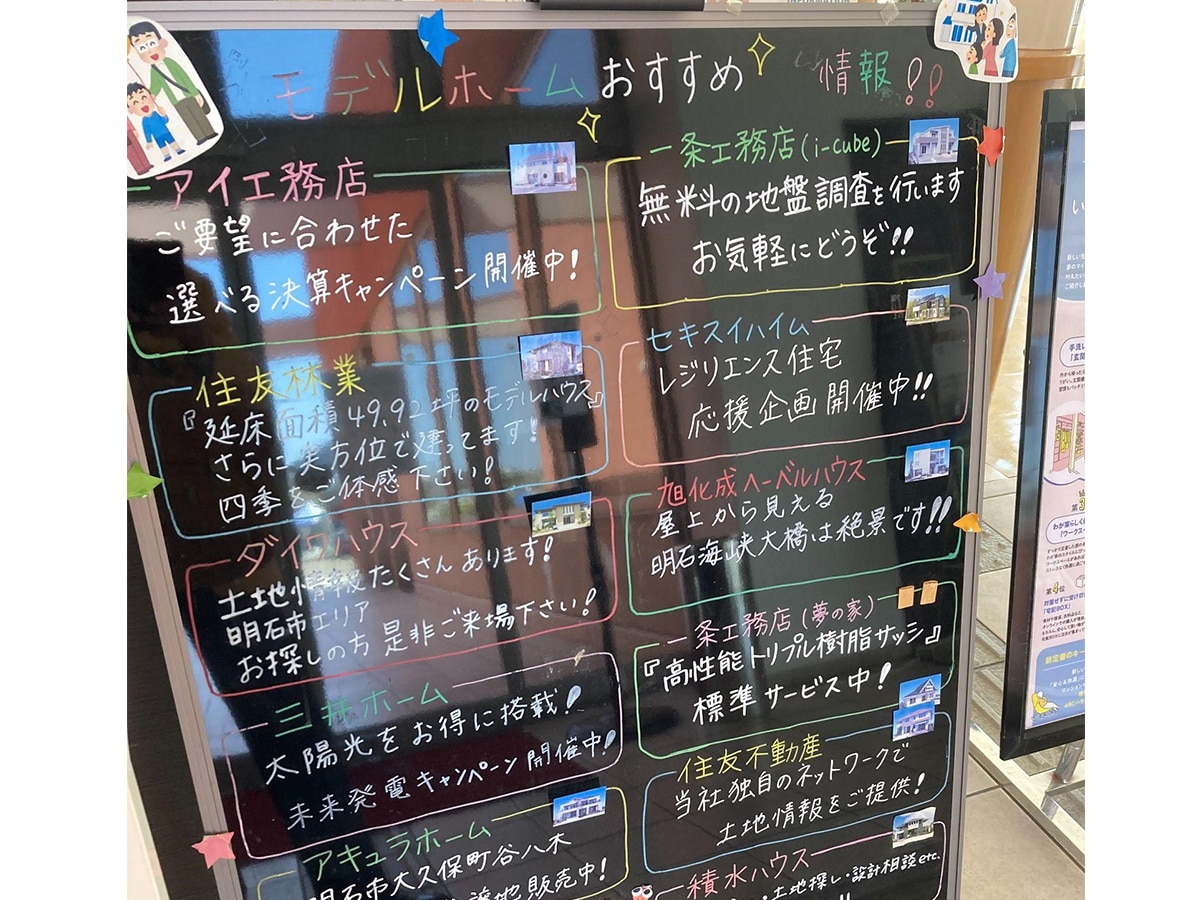

※最終候補に残るためのアピール

(兵庫県 明石・海岸通り住宅展示場センターハウス内のブラックボード)

まとめ

最終候補に残ることができないのは何かしらの理由が必ずあります。今回のコラムではその要因を分析して書きましたが、皆さんの会社で当てはまる項目はあったでしょうか。

最終提案に至るまでの過程で、我々はプランに修正を重ねて提出していきますが、お客さまは修正プランを待ちながら「次はどんなプランを出してくるんだろうね!」と期待を最大限に膨らませていることを認識してください。

この期待値に追いついていけない工務店は、最終候補に残ることなく淘汰されるしかないのです。

≫ 住宅営業社員育成