工務店の黒字倒産とは?資金繰りの悪化を引き起こす理由とその対策について

建設費高騰、人手不足等を背景に、倒産件数が増加してきている建設業界。特に工務店は黒字倒産も多いとされています。

今回は、苦しい情勢の中、黒字倒産防止のために力を入れておきたいところを紹介していきます。

そもそも建設業の倒産が増加している

今回のテーマは「工務店の黒字倒産とその対策について」ですが、まずその前に、建設業の倒産自体が増加傾向にあることに触れていきます。

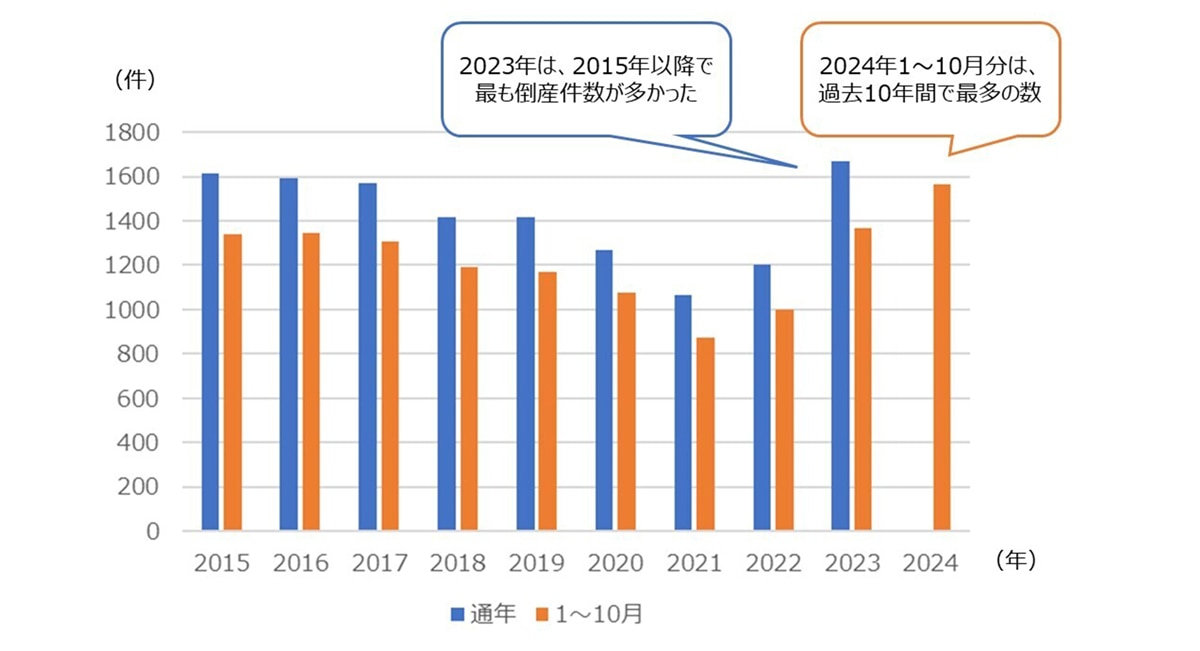

帝国データバンクの調査によると、2023年に発生した建設業者の倒産件数は、前年比+38.8%と大幅増の1,671件。増加率が30%を超えるのは2000年以降では初めてで、リーマンショック期にも見られなかった高い水準だといいます。

また、1,671件という数値は、2015年以降で最も多い数となっています。2021年から建設業の倒産件数は増加しており、2021年が1,066件、2022年が1,204件、2023年が1,671件。直近のデータを見ると、建設業の倒産件数はさらに増加しそうで、2024年の建設業の倒産件数は1~10月時点で1,566件。これは過去10年で最多のペースとなっています。

倒産する建設業が増えている理由は?

建設業の倒産件数が増加している理由は一体なんでしょうか?

1つ目に挙げられるのが、コロナ禍の揺り戻しです。コロナ禍は政策的にも倒産が抑制されていたほか、特に住宅業界では、テレワークなどが行いやすい広々とした一戸建て住宅の需要が高まり、建売をメインとするところを筆頭に、好調な会社も見ることができました。その後、社会がいわゆる「アフターコロナ」となり、特需後の反動減が業界を苦しめました。

2つ目に、資材高や人手不足に伴った建設コストの増加が挙げられます。コロナ禍に端を発したウッドショックはまだ記憶に新しく、その後も様々な資材のコストが上がっていきました。価格転嫁が間に合わず、適切な利益が確保できなかったという会社も多く見られました。

さらに人手不足の問題も大きく、工期が延長し、完工が後ろ倒しになるケースも散見されました。そうなってしまうと支払いにも遅れが生じ、経営に良からぬ影響を与えます。

また、消費者の方々も物価高により消費行動を控えていたことも要因の1つでしょう。資材高、人手不足は今後も続くと考えられ、特に人手不足については「2024年問題」もあって、より厳しい状況となっていくことが考えられます。

工務店の黒字倒産とは?その原因は?

建設業者の約半数は黒字倒産だとされていますが、倒産自体の母数が増えていることで、当然、黒字倒産を起こす工務店も増えてきていると言えます。この後、工務店の黒字倒産の対策を考えていくにあたって、そもそも黒字倒産とは何か?そしてそれが起こる原因とはなんなのかを抑えておきましょう。

黒字倒産とは、帳簿上では収益が出ている黒字であるのに、経営が破綻することを言います。工務店では何故この黒字倒産というのが起こりがちなのでしょうか?

建設業におけるお客様からの入金は、契約時、完成時、引き渡し後と段階的になされることが多く、建物が完成するまですべての金額を回収することができません。言い換えれば、建物が完成するまで、材料費や工事費は会社が建て替え払いを行い、負債を抱えるということになります。

契約数が増えれば、もちろん、建物が完成した際の見込みの利益は増えることとなりますが、建物が完成するまでは建て替え分(≒負債)も増えることとなります。契約後の工事期間中に資材の価格が大きく上がり、契約時にフィックスした価格では適切な利益が得られない、工事の手が足りず、予定していた時期までにお金を回収できない等といったことが発生すると、会社の首はどんどん絞められていってしまうのです。

このようなことが続き、自社資金が尽きてしまうと、黒字倒産というものが発生してしまいます。

黒字倒産への対策を考える

それでは、工務店の黒字倒産を防ぐためにはどのようなことに気を付ければよいのでしょうか?

まず1つが、資金繰り管理です。地場の工務店では、その月だけを見て自転車操業的な経営を行っている会社も少なくないですが、四半期単位、年単位というように中長期的に資金繰りを考え、持続可能な経営を行うようにしましょう。この不安定なご時世においては、多少余裕を見た計画を立てることも大切かもしれません。

2つ目が、予実管理です。どこで差異が発生しているのか把握できれば改善が行えることはもちろん、予実に差異がなければ中長期的な資金繰りの計画も立てやすくなります。

どちらの管理についても、昨今では適したアプリやソフトが世に溢れてきており、そういったもの使って行うのもよいかもしれません。DXが進んできている現代において、便利な道具は積極的に使っていくべきでしょう。

人材不足に対しても手を打たなければなりません。3K(きつい、汚い、危険)のイメージで敬遠されがちな建設業界。これからを担うような若い人材を確保するためには、他業界以上に自社の働きやすさをアピールしなくてはならないでしょう。

実際、年間休日が120日を超える住宅会社、男性でも育休取得率が高い会社、女性の働きやすさを国から認められている会社など、働きやすさに力を入れている会社はこの業界でも見られるようになってきており、そういった会社はしっかりと新卒採用も行えているようです。もちろん、そういった会社は昨今でも良い業績を残し、持続的に成長を遂げている傾向にあります。

また、折角新しい人材を採用できたとしても、離職率が高くては意味がありません。研修制度やマニュアル化に力を入れ、業務の標準化を図っておくことも非常に大切なことと言えます。そのほか、昨今は自社の社員に友人などを紹介してもらう「リファラル採用」に力を入れている会社も多く、その戦法も離職率を低めることには有効かもしれません。

世界情勢は安定しているとは言えず、物価高も続き、高齢化もとどまるところを知らない昨今。突然の資材高騰や施工の手の不足といった、黒字倒産の要因となり得ることは、今後ますます起こりやすくなっていくと考えられます。今一度、会社の経営を見直すのもよいかもしれません。

建設業の倒産件数推移

●関連コラムはこちら