高所作業とは?労働安全衛生法とフルハーネス着用義務化について徹底解説

高所での作業を行う際には転落や墜落など非常に大きなリスクがあります。そのため、地上から一定の高さ以上の場所で行う作業「高所作業」は、作業員の安全を確保をするため、労働安全衛生法に基づく規制が厳しく定められています。

この記事では、高所作業の基本的な定義からそれに伴うリスクや対策方法、そしてフルハーネス着用義務化の詳細について詳しく解説します。

目次[非表示]

- 1.労働安全衛生法が定める「高所作業」とは?

- 1.1.高所作業は何メートルから?

- 1.2.労働安全衛生法が定める高所作業の種類

- 2.高所作業のリスクとは?

- 2.1. 1.転落

- 2.2.2.落下物

- 2.3.3.作業環境

- 2.4.4.設備装備の不備

- 2.5.5.教育・訓練・資格の不足

- 3.高所作業の安全対策方法

- 3.1.1.安全帯やハーネスなどの墜落制止用器具を使用する

- 3.2.2.昇降設備や作業床を必ず設置する

- 3.3.3.定期的な点検とメンテナンスを行う

- 3.4.4.作業指示者を設定する

- 3.5.5.作業者の健康管理を徹底する

- 3.6.6.事前に天候を確認する

- 4.フルハーネスとは?着用の義務化詳細の解説

- 4.1.フルハーネスとは?

- 4.2.フルハーネス着用の義務化はいつから?

- 4.3.フルハーネス着用の適用範囲は?

- 4.4.法令違反の罰則は?

- 5.フルハーネス特別教育とは?

- 5.1.受講資格と内容

- 5.2.2019年2月から講義受講が法的義務化

- 6.執筆者

- 6.1.瀧澤 成輝(二級建築士)

労働安全衛生法が定める「高所作業」とは?

高所作業とは文字のとおり「高所で作業する業務」のことを指します。

ここでは、どのような作業が「高所作業」に当たるのか、またはどのようなリスクがあるのか、対策方法についても確認しておきましょう。

高所作業は何メートルから?

「労働安全衛生法」では、高所作業を「地上または床面から2メートル以上の高さで行う作業」とされています。この2メートル以上という基準は、「建設現場の足場上作業」や「屋根の上の作業」などすべての作業に該当します。

労働安全衛生法が定める高所作業の種類

高所作業にはさまざまな業種があり、さらに業務内容は多岐にわたります。今回は、実施頻度の高い代表的なものを例にご紹介します。

種類 |

作業内容 |

建設工事や解体工事 |

足場を組んで行う外壁工事や天井工事など。 |

高層ビルの窓清掃 |

作業用のゴンドラやロープを使用して、高層ビルの窓を清掃する作業。 |

屋外設備の保守点検 |

風力発電用の風車や電波塔など、高さのある屋外設備の点検作業。 |

天井内の点検業務 |

電気工事や空調・給排水設備工事において、天井内に入って行う作業。 |

電気工事 |

高所に設置された電気設備の点検や修理作業。 |

屋外広告の設置 |

高い位置に広告看板を設置する作業。 |

高所作業のリスクとは?

高所作業には、転落や落下物による事故など、さまざまなリスクの可能性があります。高所作業を行う際に注意するべきリスクは以下のとおりです。

1.転落 2.落下物 3.作業環境 4.設備装備の不備 5.教育・訓練・資格の不足 |

では、それぞれどのような問題があるのかひとつずつ解説していきます。

1.転落

高所作業におけるもっとも重大なリスクのひとつが転落事故です。転落事故は、重大なケガや死亡事故につながるケースも多く、確実に安全対策を行わなければいけません。

2.落下物

高所作業では「落下物」にも注意しなくてはいけません。高所で作業するため、工具や資材を落としてしまうリスクも当然考えられます。

特に重量物の落下は、下で作業している人や通行人に危害を及ぼします。高い建物の高所作業では大事故につながるため、作業場所の落下防止措置は徹底をしましょう。

3.作業環境

高所作業は、限られた足場の中で作業するため、天候などの影響を大きく受けることになります。「風の強い日」や「大雨の日」また「夏季」や「冬季」によっても起こりうる事故はさまざまです。そのため、作業日の「天候」や「作業環境」のチェックは欠かさないように行いましょう。

4.設備装備の不備

高所作業での設備には「足場」や「安全帯」などがあります。

足場では、安全対策として転落防止用のネットや手すりが適切に設置されているか確認する必要があります。安全帯についても故障がないか点検を行うと共に、講習を受けマニュアル通り装着できているのかを確認することが不可欠となります。

どれかひとつでも点検を怠ると、万が一の際に正しく機能せず、大事故につながることもありますので必ず確認しましょう。

5.教育・訓練・資格の不足

当たり前のことですが、高所作業を安全に行うためには、作業員の技術と知識が不可欠です。そのため、教育・訓練・資格どれかひとつでも欠けていたらいけません。

こちらも大事故につながることになりますので必ず学ぶようにしましょう。

高所作業の安全対策方法

前記で紹介しましたさまざまなリスクに対して、どのような対策を行えばよいのでしょうか。ここでは、重大な事故を防ぐため、以下の6つの対策を紹介します。

1.安全帯やハーネスなどの墜落制止用器具を使用する 2.昇降設備や作業床を必ず設置する 3.定期的な点検とメンテナンスを行う 4.作業指示者を設定する 5.作業者の健康管理を徹底する 6.事前に天候を確認する |

では、それぞれの安全対策について詳しく解説していきます。

1.安全帯やハーネスなどの墜落制止用器具を使用する

まず第一に重要なのは、同然のことですが墜落制止用器具(フルハーネスや安全帯)を正しく使用することです。2019年からは、地面に到達するおそれのある 場合(高さが6.75m以上)における高所作業では、フルハーネスの着用が義務化されており、作業する者は全員正しい装着方法を理解することが必須となりました。

(出典:厚生労働省『建設業等の高所作業において使用される「安全帯」のガイドライン』)

「このくらいなら使用しなくていいか」

「少しの時間だからしなくてもいいや」

このような気の緩みから大きな事故へとつながりますので注意しましょう。

2.昇降設備や作業床を必ず設置する

作業を安全に行うためには、適切な昇降設備や作業床の設置が不可欠です。

具体的には、以下の3つの注意点が挙げられます。

|

転落事故を防止するための、非常に有効な対策となります。

(出典:厚生労働省『墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル』)

3.定期的な点検とメンテナンスを行う

前記のリスクでも解説した内容と重複しますが、高所作業に使用する足場や設備は、定期的に点検・メンテナンスを行い、安全性を確認することが大切です。

具体例として、以下のような3つの注意点が挙げられます。

|

作業前のチェックリストを活用し、毎回使用前にチェックを行うことで効果的な対策となります。

4.作業指示者を設定する

高所作業では、安全指示出しを行う作業指示者を設けることも大切です。現場全体を第三者の目線で安全管理を行うことで作業員では気づかない問題への対応ができるようになります。

作業指示者の役割には、以下のようなものがあります。

|

また、指示者がいることで、作業員が安全ルールを守る意識を高めることができ、事故のリスク低減が期待されます。

5.作業者の健康管理を徹底する

高所作業では、作業者の体調管理も重要な安全対策のひとつです。体調が悪い時は、注意力が低下し事故につながる原因になります。

そのため、以下の健康管理対策を徹底しましょう。

|

特に、夏場や冬場などは体調を崩しがちになります。

季節ごとに合わせた体調管理を行うようにしましょう。

6.事前に天候を確認する

こちらも前記のリスクでも解説した内容と重複しますが、高所作業では、天候や環境の影響を大きく受けます。そのため、必ず作業前もしくは前日までには気象情報など確認し、作業を行うようにしましょう。

また、急に天候が悪化した場合は、無理に作業を続けず、中止や延期を判断することが安全管理の基本です。

フルハーネスとは?着用の義務化詳細の解説

高所作業の安全対策の一つとして、フルハーネス型や安全帯の着用が義務化となりました。従来の安全帯と比べて墜落時の衝撃を分散することができ、安全性能が向上します。

また、一定の高さでの作業ではフルハーネスの使用が必須となり、規則が厳しくなりました。

ここでは、フルハーネスの基本構造や役割、着用義務化の詳細について解説します。

フルハーネスとは?

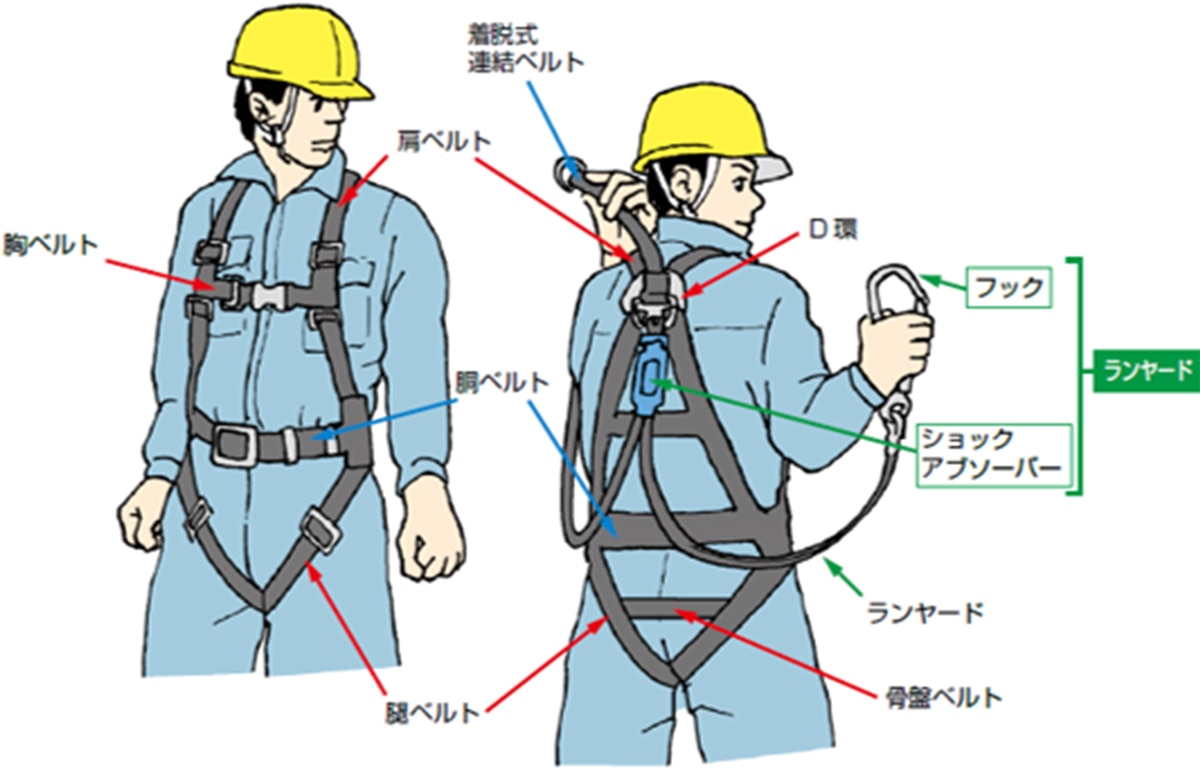

(出典:厚生労働省 『新規格 墜落制止用器具の規格』)

フルハーネスとは、高所作業時の墜落制止用器具の一種で、胴体全体を支えることで衝撃を分散し、安全性を高める装備です。

フルハーネス着用の義務化はいつから?

フルハーネス型の墜落制止用器具の着用は、2022年1月2日から完全義務化されました。これにより、高所作業では従来の胴ベルト型安全帯ではなく、フルハーネス型の使用が原則となっています。

(出典:厚生労働省『墜落防止のための安全設備設置の作業標準マニュアル』)

また、2019年2月1日からは、フルハーネスを使用する作業者に対し、特別教育の受講が義務化されました。正しい装着方法や使用手順を学ぶことも必須となっています。

フルハーネス着用の適用範囲は?

フルハーネス型の墜落制止用器具の着用義務は、以下の作業に適用されます。

|

(出典:『よくあるご質問・回答【フルハーネス型墜落制止用器具特別教育】』)

作業環境によって適用範囲が異なるため、事前に安全基準を確認し、適切な装備の使用を心がけましょう。

法令違反の罰則は?

フルハーネスの着用義務に違反した場合、事業者には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、労働者には30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

(出典:労働安全衛生法第119条)

フルハーネス特別教育とは?

フルハーネス特別教育とは、フルハーネス型墜落制止用器具の使用方法を正しく学ぶ講習のことです。この講習は、2019年2月1日に特定の高所作業に従事する労働者に対して、受講が義務付けられました。

受講資格と内容

受講資格:

特別な受講資格は必要なく、該当する高所作業に従事するすべての労働者が対象

教育内容:

特別教育は、学科と実技 それぞれ合計6時間

|

■学科(4.5時間)

■実技(1.5時間)

|

この講習は、「高所作業に従事する労働者の義務」となりますので、必ず受講しましょう。

2019年2月から講義受講が法的義務化

前記を解説した「フルハーネス特別講習」は、2019年2月1日から 法的に義務付けられました。これらは、「人の命にかかわるもの」ですので該当する作業に従事する方は、必ず特別教育を受講しましょう。

●記事のおさらい

最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。

Q:労働安全衛生法が定める高所作業の基準とは?

A:「労働安全衛生法」では、高所作業を「地上または床面から2メートル以上の高さで行う作業」とされています。この2メートル以上という基準は、「建設現場の足場上作業」や「屋根の上の作業」などすべての作業に該当します。

Q:高所作業のリスクとそれに対する安全対策方法は?

A:リスクとしては、転落・落下物・作業環境・設備装備の不備・教育不足などが挙げられます。これらに対して安全対策方法は、安全帯の着用・作業足場の設置・定期的なメンテナンス・作業指示者の設置などがあります。重大な事故になる前に防ぐため、これらの対策は確実に行いましょう。

Q:着用の義務化における、フルハーネス特別教育の対象者は?

A:フルハーネス型の墜落制止用器具の着用は、2022年1月2日から完全義務化され、特別教育は受講資格が必要なく、該当する高所作業に従事するすべての労働者が受けなくてはいけません。

●関連コラムはこちら

≫ 【建築業界の基礎知識】建築基準法における避難階段とは?設置基準と構造について解説

≫ 建築基準法はどのような法律?ポイントを分かりやすく解説

執筆者

瀧澤 成輝(二級建築士)

住宅リフォーム業界で5年以上の経験を持つ建築士。

大手リフォーム会社にて、トイレや浴室、キッチンなどの水回りリフォームを中心に、外壁塗装・耐震・フルリノベーションなど住宅に関する幅広いリフォーム案件を手掛けてきた。施工管理から設計・プランニング、顧客対応まで、1,000件以上のリフォーム案件に携わり、多岐にわたるニーズに対応してきた実績を持つ。

特に、空間の使いやすさとデザイン性を両立させた提案を得意とし、顧客のライフスタイルに合わせた快適な住空間を実現することをモットーとしている。現在は、リフォームに関する知識と経験を活かし、コンサルティングや情報発信を通じて、理想の住まいづくりをサポートしている。