省エネ基準適合義務化開始!“適合の基準”は義務化の後も変わる

LIFULL HOME’S総研の中山です。

今回は2024年9月のコラム“今さら聞けない!?省エネ基準適合住宅の“基準”ってなんだ”の続編です。1年も経たずに続編をお届けするのは、省エネ基準適合住宅の“基準”がまた引き上げられることが既に決まっていることをお伝えするためです。

ご存知の方もそうでない方も、コストとの兼ね合いでどのように一戸建て建築をアピールしていくか、そしてその省エネ基準は現行基準の断熱&エネルギー消費量とも等級4でいいのか、それとも施主であるユーザーに委ねるべきなのか、家造りの専門家としてはっきり主張するべきなのか、など住宅性能を向上させるメリットとそのコストについてイメージする機会にしていただきたいと思います。

目次[非表示]

既に5年後の2030年には省エネ適合基準がZEH水準に引き上げられることが決定済み

見出しの通り、2025年4月からスタートする新築建築物に対する省エネ基準適合義務化は5年後の2030年4月からはZEH水準に引き上げられることが既に決まっています。

そもそも何故省エネ適合が義務付けられているかと言えば、2050年にカーボンニュートラル=CO2ほか温室効果ガスの排出量から吸収量・除去量を差し引いた合計をゼロにするという国際公約を実現するためですが、実はその排出削減量が目標をやや下回っている現状があります。

2016年に設定された総削減目標は原油換算で5,030万㎘でしたが、現行目標は6,240万㎘へと24.1%増加していますし、住宅・不動産分野の削減目標も646万㎘から890万㎘へと37.8%も増加しています。

つまり、毎年の“積み残し”が削減目標全体のしわ寄せになっているということに他なりません。国も無策ではありませんから、あらかじめ2030年に基準を引き上げることを決めていたわけですが、2050年まで25年あるので今後も“積み残し”が発生する毎に削減目標のハードルは引き上げられる可能性があります。

住宅性能がその都度引き上げられることになれば、コストアップによって物件価格も上がってしまいますから、購入者が減少し省エネ住宅の普及にも影響する悪循環に陥りかねません。ユーザーに大きなコスト負担を強いることなく、良質で省エネ性・断熱性に優れた住宅に暮らしてもらうためにも、地球温暖化防止を自分事として捉え、行動する意識が求められます。

実は日本の住宅の省エネ・断熱性能は決して高くない⁉

2021年まで断熱等級は4が最高ランクでした。それが2022年4月に等級5、10月には等級6と7が相次いで新設されました。2023年にはフラット35の対象物件に断熱等級&一次エネルギー消費量等級4を義務付ける制度改正を実施し、2024年からは省エネラベルの表示制度もスタートしました。

このように、2022年以降矢継ぎ早に住宅性能に関する要件の引き上げやラベル表示などを開始していることは、それだけ日本の住宅性能が世界基準に立ち遅れている証左と考えてもいいでしょう。つまり2021年までの等級レベルでは、2050年のカーボンニュートラル実現には到底間に合わない状況だったのです。

2025年にはすべての新築建築物に断熱等級&一次エネルギー消費量等級4を義務付ける制度が始まりますが、これも冒頭記した通り、2030年にはZEH水準=断熱等級5かつ一次エネルギー消費量等級6に引き上げられることが現時点で決定していますから、今後もカーボンニュートラル実現に向けて黄信号が点灯する状況になれば、この等級は躊躇なく新設され、省エネ基準もさらに引き上げられると考えておくべきです。

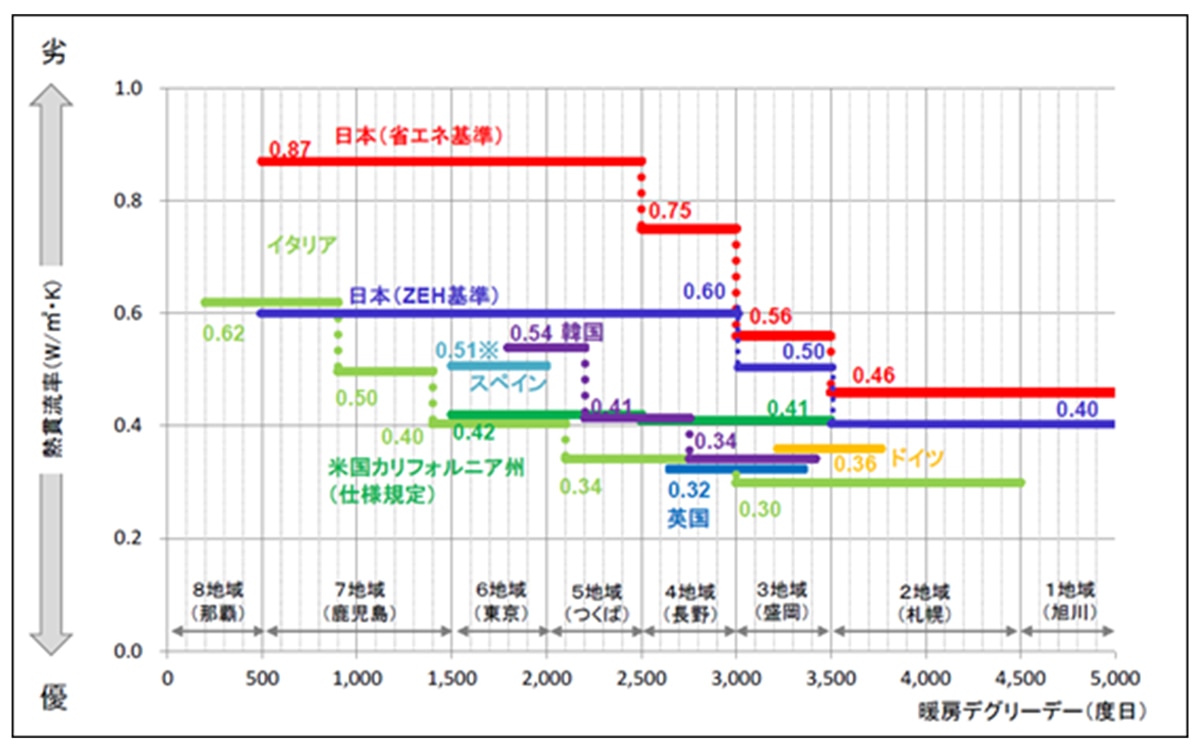

下のグラフは、国交省が公表している断熱性能基準の国際比較です(野村総研の資料から引用)。縦軸の外皮平均熱貫流率(UA値)は値が小さいほど断熱性能が高く、横軸の暖房デグリーデーは地域の寒さを表す目安です。

冬の寒さが同程度の地域ごとにまとめてあり、その寒さに対して断熱性能が高いか(=数値が低いか)否かの国際比較ができます。

※スペインでは5つの地域区分に分類されるが、上図ではマドリードが属する地域区分のみの数値

※スペインでは5つの地域区分に分類されるが、上図ではマドリードが属する地域区分のみの数値

この断熱性能を数値で比較すれば一目瞭然で(これが国の資料というのも情けない話ですが)、4月から義務化される省エネ適合基準は諸外国の中で最も低い水準であり、2030年から義務化されるZEH水準であっても鹿児島ではイタリアと同レベルではありますが、札幌や旭川など寒冷地では最も低い基準で、ドイツ、イギリス、韓国などには遠く及ばない断熱性能しかないということが明らかです。

例えば東京の断熱性能は、省エネ基準住宅で0.87、ZEH水準では0.60という熱貫流率ですが、韓国は0.54、スペインは0.51、米国カルフォルニア州は0.42、イタリアは0.40となっています。東京と同じくらいの冬の気温となるエリアと東京の熱貫流率は、1.5~2倍くらいの差があることがわかります。しかも基準適合義務が2025年からという日本は、住宅性能の基準でもスタートでも諸外国から大きく立ち遅れているのです。

2030年から基準となるZEH水準でも比較すると数値が劣るのは明らかですから、“世界標準”からするとZEHレベルでも決して高断熱とは言えない状況を短期間で引き上げるのは困難ですが、それでも歴然とした差があるものを少しずつ埋めることになれば、より高い断熱性・省エネ性基準がそう遠くない将来義務化されることも想定しておく必要があるのです。

今回のまとめ:2025年は住宅性能に本気で取り組む第一歩 これからも引き上げられる想定

このように住宅性能が近年急速に引き上げられている現状を確認しても、まだまだ世界と比較して遠く及ばないという事実が浮き彫りになります。ただ、日本でも野村不動産が今後分譲するすべての分譲マンションにおいて断熱性能等級「6」を実現すると宣言したり、住友不動産も注文住宅において断熱性能等級「7」の物件の販売を開始したりと、手をこまねいているわけではありません。

断熱性能等級「6」は東京での熱貫流率は0.46、「7」は0.26ですから、先を行く諸外国と同等かそれを上回る断熱性を有することになるわけです。是非、この現状をユーザーに広く知っていただき、少しでも性能の高い住宅を購入・建築することが、将来の世代により良い生活環境を残すことにつながるという事実を認識していただきたいものです。

●関連コラムはこちら

≫ 今さら聞けない!?省エネ基準適合住宅の“基準”ってなんだ

≫ [重要]省エネ基準適合住宅に欠かせない手続き、申請や判定に必要な書類は?