【2025年最新】避雷針の法的設置基準と新JIS完全解説!建築基準法・旧JISからの変更点、実践対策・耐久年数まで

落雷による火災や設備停止を防ぐには、建物の高さや用途に応じた避雷設備「避雷針とSPD(サージ保護デバイス)」の導入が欠かせません。

とりわけ2025年4月に施行される新JISでは、保護角や導線ピッチの規定がより厳格になるため、旧基準のままでは「既存不適格」とみなされる恐れがあります。設置や更新を怠れば、法令違反に加え、いざというときの莫大な復旧費用や営業停止リスクを招きかねません。

本記事では、建築基準法およびJISが定める避雷針の最新設置基準、旧JISとの相違点、各方式の特徴と耐久年数、さらには保険料や事業継続性に直結する重要ポイントまでを、わかりやすく解説します。

目次[非表示]

建築基準法で定める避雷針設置基準

避雷針設置基準は、建築基準法第33条で「高さ20mを超える建築物には避雷設備を設置しなければならない」と規定しています。

(引用:E-GOV 法令検索『建築基準法第33条』)

塔屋やアンテナもその高さに含まれます。

これは落雷による火災や設備停止を防ぎ、人命と財産を守ることを目的としています。

郊外で周囲に高い建物がない工場、生命維持装置が稼働する病院、大量のサーバを抱えるデータセンターなどでは、20m未満であっても自主的に避雷設備を設置することが強く推奨されます。既存ビルへ後づけする際は、屋上防水層の貫通部処理や構造体への固定方法に十分注意が必要です。

確認申請を行い、専門会社が最新のJIS規格に準拠して施工することで、長期にわたる安全性と法令順守が確保できます。

したがって、計画段階から建物の高さ測定と設置位置を綿密に検討し、落雷対策を怠らないことが、安全で持続可能な経営への近道といえるでしょう。

旧JISと新JISの法規制の違い

ここでは、旧JISと新JISの主な違いについて解説していきます。

主な違いについて以下の表にまとめました。

旧JIS (JIS A 4201:1992/2003) |

新JIS (JIS Z 9290-3:2019) |

|

適用期限 |

2026年3月31日着工分まで経過措置 |

2025年4月1日確認申請から必須 |

保護角(高さ20m) |

一般60°・危険物45° |

最大53°で高さに応じ逓減 |

メッシュピッチ |

屋上15m・危険物10m |

レベルⅠ~Ⅳで5m~20m |

回転球体半径 |

―(実質60m相当) |

20m~60m(レベル別) |

側壁・突角の保護 |

明確な規定なし |

側壁・突角への受雷部設置を義務化 |

特徴 |

設計が簡単だが高層化に不向き |

手間は増すが高い保護性能 |

旧JIS(JIS A 4201:1992/2003)は保護角法が中心で、受雷部の高さが60m以下なら1992年版で一律60°、2003年版でも最大55°と緩やかな設定でした。

一方、2025年4月から必須となる新JIS(JIS Z 9290-3:2019)は建物の高さに応じて角度を段階的に小さくする方式を採用し、側壁や突角までも保護範囲に含めるなど、より厳格な基準に移行しています。

加えて、引下げ導線の間隔は平均20m以下へ、屋上メッシュピッチも「最大20m→最小5m」と細分化され、落雷を漏れなく捕捉できる設計が求められます。

旧規格は2026年3月31日着工分まで経過措置として使用できますが、それ以降は既存不適格となるため、設計やコスト面で手間が増えても新規格へ合わせておくほうが、落雷による破損・火災を大幅に抑え、長期的な安心につながります。

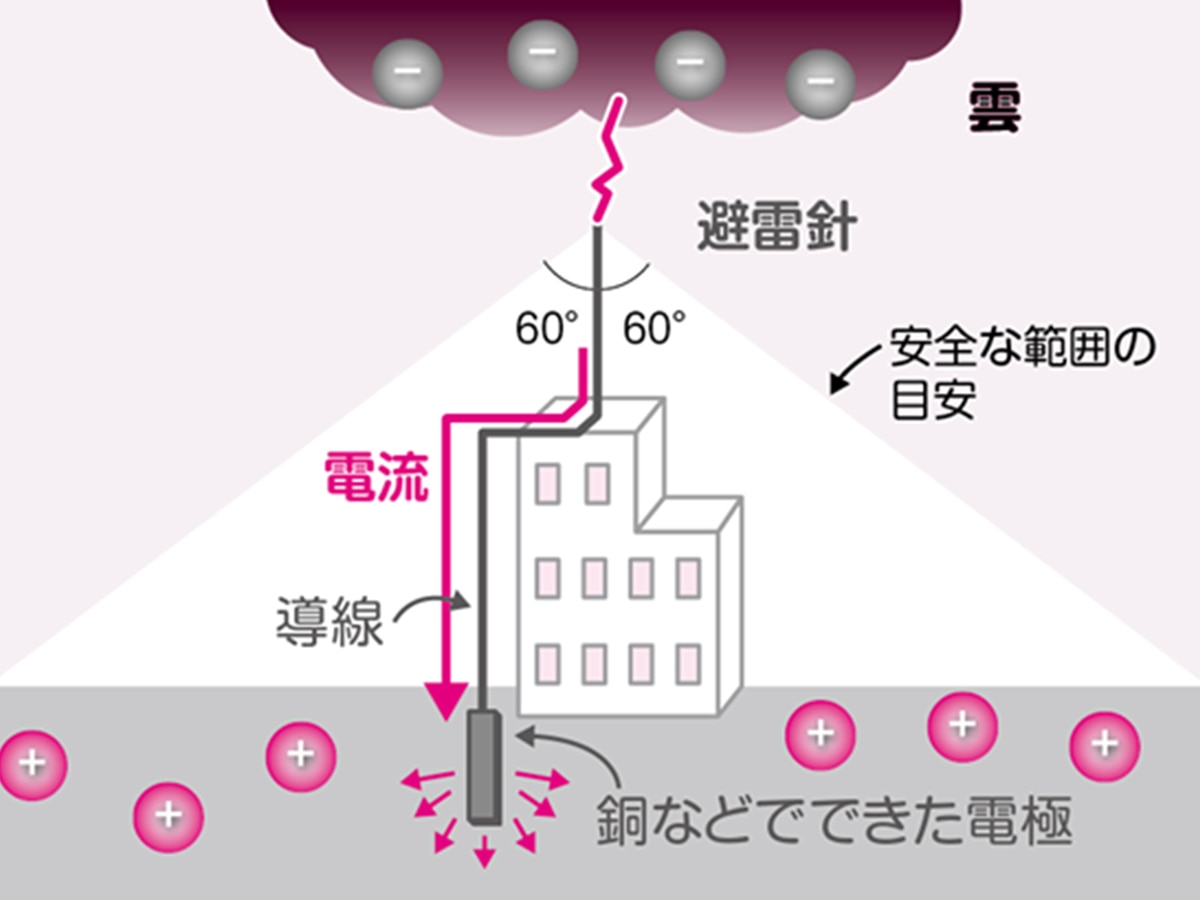

雷から建築物を守る避雷針の仕組み

(引用:コカネット)

避雷設備は「受雷部・引下げ導体・接地極」という三つの層で成り立っています。

まず建物最上部の受雷部が落雷を捉え、数十万Aに達する電流を銅またはアルミの引下げ導体へ導きます。その電流が地中のリングアースなど接地極に到達すると、10Ω以下で大地へ拡散され、安全が確保される仕組みです。

JIS では、引下げ導体の断面積を銅 16mm²以上、導体同士の間隔を 20m以内で環状に接続するよう規定し、確実に電流を分散させることを求めています。

さらに分電盤や通信ラックに SPD(避雷器)を設置すれば、内部に侵入する誘導雷サージも遮断でき、パソコンや医療機器など精密機器の被害を最小限に抑えられます。

正しい施工と年1回の点検で接地抵抗を測定・記録しておけば、落雷による火災や事業停止のリスクを長期にわたり大幅に低減できます。

避雷針の種類と耐久年数

避雷設備にはいくつかの方式があり、それぞれに長所と注意点があります。

主な避雷針・避雷器とその耐久目安を以下の表にまとめました。

種類 |

概要/特徴 |

耐久年数の目安 |

フランクリン型 |

もっとも一般的。直撃雷を受けて電流を逃がす |

10~20年(法定15年) |

ESE型(早期放電) |

ストリーマを早く放出し保護範囲を拡大 |

10~20年 |

PDCE型 |

吸引・抑制設計。Magnumモデルは高寿命 |

10~30年(Magnumは30年設計) |

電荷中和型 |

電荷を中和して雷の発生自体を抑制 |

約20年 |

SPD(避雷器) |

内部サージ対策で機器保護 |

約10年 |

最も歴史が長いフランクリン型は、構造がきわめて単純で導入コストも抑えやすく、適切な定期点検さえ欠かさなければ15年以上の運用が見込めます。

ただし、屋外で常に風雨と強風にさらされる支持管は腐食しやすいため、亜鉛溶射やステンレス製部材の採用など、防食対策が必要となります。

ESE(早期放電)型は、雷が近づいた瞬間にストリーマを先行放出して落雷を誘導し、同じ高さでもより広いエリアをカバーできる点が特徴です。導体や接地の基本条件はフランクリン型と共通なため、追加費用は比較的少なくて済みます。

PDCE型は「強い誘導力で雷そのものを引き寄せない」という発想で設計されており、Magnumクラスの装置なら設計寿命が30年と長く、更新にかかる費用を大幅に抑えられます。

ただし重量が増す分だけ支持管や基礎の強度計算が厳格になり、設置工事に時間もコストもかかる点は注意が必要です。

電荷中和型は、避雷突針内部で電荷を大地へ移動させて周囲の電界をならし、放電路そのものを形成させない方式です。雨量が多く塩害の懸念がある沿岸部でも性能を維持しやすく、20年程度の耐久実績が報告されています。

いずれの方式を選んでも、建物内部の分電盤や通信ラックには SPD(サージ保護デバイス)を併設することが欠かせません。

SPDは、建物内部の分電盤や通信ラックに設置し、サージ保護デバイスを保護するもので、上記の避雷針と併用しなければいけません。

建物内へ侵入した誘導雷サージを瞬時に接地へ逃がし、パソコンや医療機器などの精密機器を守る最後の砦となります。

劣化診断用の表示窓や警報接点を備える製品に更新すれば保守が容易になり、交換目安は10年が一つの目安ですが、落雷が多発する地域ではより短い周期での交換を検討すると安心です。

雷による建物被害を防ぐ避雷針の重要性とは

避雷針とSPD(サージ保護デバイス)の整備が重要になる理由は以下の3つになります。

- 直撃雷による火災・人的被害を防げる

- 電磁誘導サージで壊れる機器を守り、事業停止を回避できる

- 法令遵守で保険料割引など維持コストを抑えられる

直撃雷による火災・人的被害を防げる

雷が直撃すると屋根や外壁に瞬時に数十万Aが流れ、発火や感電を招きます。

実際に新潟県では2024年12月31日に新発田市で浴室が焼損し、2023年11月29日には新潟市西蒲区の空き家が焼失するなど、落雷による住宅火災が続いています。

木造住宅では延焼が早いため特に注意が必要です。保険料の上昇も避けられないため、早期の対策が重要です。

電磁誘導サージで壊れる機器を守り、事業停止を回避できる

雷は近くに落ちるだけでも配電線や通信線に誘導サージが発生し、パソコンや制御盤を破損させます。国内の年間被害額は推定一千〜二千億円に上り、工場ライン停止やデータ消失など二次損失で損害はさらに膨らみます。

分電盤や通信回線にSPDを設置すれば、こうした損傷を大幅に抑制できると専門メーカーも推奨しています。

法令遵守で保険料割引など維持コストを抑えられる

避雷針やSPDを備えた建物には火災保険のリスク評価割引が適用され、保険料を最大約12%抑えられます。

(引用:セコム損害保険)

一方、落雷被害後に保険金が支払われるまでの目安は平均1ヶ月ほどかかるため、その間の資金繰りを考えても設計・改修段階で落雷対策を講じておくほうが経済的です。

●記事のおさらい

最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。

Q:建築基準法で避雷針の設置が義務づけられる建物の高さは?

A:高さ 20mを超える建築物です。塔屋やアンテナなどの突出物も高さに含まれるため、最上端で判断します。

Q:旧 JIS と新 JIS で最も大きく変わった点は?

A:保護角が高さに応じて細かく逓減したことと、避雷導線の間隔やメッシュピッチがさらに厳格化されたことです。新 JIS は 2025 年4月1日以降の確認申請から必須となります。

Q:避雷設備はどのようにして雷を無害化するのか?

A:建物最上部の受雷部が雷を捕らえ、銅またはアルミ製の避雷導線で電流を地面へ導き、抵抗値 10Ω以下の接地極で拡散させます。さらに、内部サージ対策として SPD(サージ防護デバイス)を併設して機器を保護します。

Q:主な避雷針の種類と交換目安は?

A:設置環境や落雷頻度により前後しますが、概ね以下のとおりです。

- フランクリン型・ESE 型:10〜20年

- PDCE 型:10〜30年

- 電荷中和型:概ね20年

- SPD:概ね10年

Q:避雷針を設置する重要性は?

A:直撃雷による火災・感電リスクを大幅に低減し、誘導サージから精密機器を守って事業停止を回避できます。法令順守はもちろん、火災保険料の割引や復旧コスト削減といった経済的メリットも期待できます。

●関連コラムはこちら

≫ 災害に強い家への需要が高まる住宅業界。台風・洪水・地震・火災対策のポイントとは

≫ 安心して暮らせる住宅づくりを顧客に提案!“災害に強い家”の5つの特徴とは?

執筆者

瀧澤 成輝(二級建築士)

住宅リフォーム業界で5年以上の経験を持つ建築士。

大手リフォーム会社にて、トイレや浴室、キッチンなどの水回りリフォームを中心に、外壁塗装・耐震・フルリノベーションなど住宅に関する幅広いリフォーム案件を手掛けてきた。施工管理から設計・プランニング、顧客対応まで、1,000件以上のリフォーム案件に携わり、多岐にわたるニーズに対応してきた実績を持つ。

特に、空間の使いやすさとデザイン性を両立させた提案を得意とし、顧客のライフスタイルに合わせた快適な住空間を実現することをモットーとしている。現在は、リフォームに関する知識と経験を活かし、コンサルティングや情報発信を通じて、理想の住まいづくりをサポートしている。