2025年建築基準法改正| 壁量計算・柱の小径の新基準を詳しく解説

2025年4月施行の建築基準法改正で、小規模木造住宅の壁量計算と柱の小径基準が大幅に刷新されました。

ZEH化や太陽光パネル搭載で建物重量が増え、従来の“軽い屋根・重い屋根”区分では耐震安全性を適切に評価できなくなったためです。

新基準は各階の実荷重から必要壁量と柱寸法を算出する方式へ移行し、これを見落とすと確認申請の差し戻しや地震時の倒壊リスクを招きかねません。

本記事では、改正の背景から新旧基準の違い、算定手順、実務の注意点、経過措置の活用方法や国交省提供の早見表・Excelツールの使い方までを取り上げ、忙しい工務店でもスムーズに新基準へ対応できる具体策を示します。

ぜひ現場で活用してください。

目次[非表示]

- 1.建築基準法改正で壁量計算・柱の小径基準が変更になった理由

- 2.壁量計算の新基準と旧基準の違い

- 2.1.屋根の「軽い・重い」区分を撤廃し一律計算に

- 2.2.必要壁量を建物実荷重から算定する方式に変更

- 2.3.重い住宅ほど耐力壁と柱を増強する設計が必要

- 2.4.算定式・早見表・構造計算の3つの確認方法を選択可能

- 3.壁量計算|新基準3つの算定方法

- 4.柱の小径|新基準の概要

- 4.1.柱の小径は座屈防止の最小断面寸法を規定する基準

- 4.2.屋根区分方式を廃し上部荷重と柱高さによる算定式へ移行

- 4.3.荷重が大きく柱が高いほど太い断面を要求する計算式を採用

- 4.4.算定式・早見表・構造計算の3手法で小径確認が可能

- 5.設計するうえで押さえておきたいポイント

- 5.1.2025年施行後1年間は旧基準適用も選べる経過措置に注意する

- 5.2.準耐力壁を壁量に算入でき設計自由度が拡大できる

- 5.3.認定耐力壁の壁倍率上限が7.0倍となり開口部が取りやすい

- 5.4.高天井部では壁倍率低減規定があり構造計算で補強を検討する

- 5.5.壁量計算・N値・柱小径など従来フローを更新し社内チェックを強化する

- 6.執筆者

- 6.1.瀧澤 成輝(二級建築士)

建築基準法改正で壁量計算・柱の小径基準が変更になった理由

ZEHの普及や住宅設備の大型化により、一戸建て住宅の自重は年々増加しています。これにより、従来の壁量計算や柱寸法では、十分な耐震性能を確保することが難しくなってきました。

ここでは、住宅の重量化と将来の大規模地震への備えを背景に、2025年の建築基準法改正で見直された壁量計算および柱の小径基準の主な3つの改定理由について解説します。

ZEH化などで住宅が重量化し旧壁量基準では対応困難になった

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及により、断熱材の厚層化やトリプルガラスのサッシ、屋根一体型の太陽光パネル(PV)などが標準仕様となり、木造一戸建て住宅の自重は1981年の基準と比べて1~2割程度増加しています。

しかし、従来の壁量規定では屋根の重量を「軽い」「重い」の2区分でしか評価しておらず、こうした自重の増加を十分に反映できていないため、必要な壁量が過小に算出される懸念が顕在化しています。

特に、瓦屋根に太陽光パネルを組み合わせた住宅では、層せん断力(地震時に建物が受ける水平方向の力)を過小評価してしまい、実質的に耐震等級が低下しているケースが報告されています。このため、現行基準の見直しが急務となっています。

重量増に伴う耐震安全性確保を目的に構造基準を改定した

国土交通省は、住宅の重量増加を踏まえ、小規模な木造住宅でも実際の荷重に基づいて必要な壁量を正確に把握できるよう、壁量の算定式を見直しました。

新たな方式では、屋根材・外壁材・太陽光パネル(PV)・設備機器などの荷重を階ごとに積算し、それに標準せん断力係数Coを掛けて必要壁量を導き出します。

この改定は、耐力壁の不足を未然に防ぐことを目的としています。これに伴い、重量のある住宅では必要壁量の増加や柱の太さの拡大が求められることになり、安全性を確保しつつ、より合理的な構造設計が可能となりました。

将来の大地震に備え、一戸建ての壁量・柱寸法を実態に合わせて

南海トラフ巨大地震など、将来予測される大規模地震に備えるためには、実態に即した壁量の確保や柱径の増強が、居住者の生命を守るための最低限の条件となります。

新たな算定式では、柱の高さ(L)とその柱が支える荷重(Wd)を基に、必要な最小断面寸法(dₑ)を計算し、長柱や重量屋根であっても座屈しない柱寸法を導き出します。

地域の工務店にとっては、こうした新基準をいち早く習得し、確実に耐震等級2以上の性能を備えた住宅を提供することが、顧客からの信頼を得るうえでも極めて重要です。

壁量計算の新基準と旧基準の違い

2025年の改正では、屋根の「軽い・重い」といった従来の区分が廃止され、建物の実際の荷重に基づいて壁量を算定する方式へと大きく転換されました。

ここでは、屋根区分の撤廃や実荷重算定方式の導入といった主要な変更点を中心に、新旧基準の違いとそれが設計実務に与える影響について整理し、わかりやすく解説します。

屋根の「軽い・重い」区分を撤廃し一律計算に

従来は、瓦やスレートなどの屋根材を「重い」「軽い」の2区分に分け、それぞれに係数を掛ける簡易的な方法が用いられていました。

しかし、改正後はこの区分が廃止され、屋根材の種類にかかわらず、建物全体の実際の荷重を基に必要壁量 Lw を算出する方式に一本化されました。

これにより、重量増が設計に正確に反映されるようになり、設計者は屋根材の選択による計算の揺れを気にせず、数値入力のみで妥当性のある壁量を導き出すことができます。

必要壁量を建物実荷重から算定する方式に変更

新基準では、屋根・外壁・内装・設備機器・積載荷重といったすべての荷重 Σwi を合算し、それに標準せん断力係数 Co を掛け、さらに層せん断力係数 Ai で各階に分配することで、必要壁量 Lw を算出します。

この方式では建物ごとの個別の荷重条件を反映するため、従来の一律係数による計算と比べて精度が格段に向上。

特に、重量化が進むZEH住宅でも、壁量の不足を早期に把握でき、根拠に基づいたコスト配分や耐震等級の計画が可能となります。

重い住宅ほど耐力壁と柱を増強する設計が必要

実荷重式では、たとえ屋根が軽量であっても、太陽光パネルや厚みのある断熱材の影響で建物自重が増すと、それに比例して必要壁量 Lw も増加します。

そのため、耐力壁が不足しやすくなり、高倍率面材との併用壁やダブル筋かい、柱の小径拡大などによる座屈防止設計が求められます。

特に重量のある住宅では補強量も多くなり、開口部を優先するプランでは壁配置のバランスを再検討することが不可欠です。

算定式・早見表・構造計算の3つの確認方法を選択可能

適合確認の方法としては、以下の3つの方法が用意されています。

1.算定式を用いた詳細計算方法 2.国土交通省監修の早見表に床面積を掛けて求める簡易方法 3.許容応力度計算により壁量確認を省略できる構造計算方法 |

建物の規模や設計体制に応じて最適な方法を選択できるため、仕様規定派・構造計算派のいずれも無理なく新基準へ対応できます。

さらに、各方法に対応したExcelツールも公開されており、現場での即時確認が可能です。

壁量計算|新基準3つの算定方法

改正後の壁量計算では、建物ごとの荷重を正確に反映できるよう、3つの算定方法が用意されており、物件の規模や設計スタンスに応じて柔軟に選択することが可能となりました。

ここでは、新基準における壁量算定の算定方法について紹介します。

①算定式で各階荷重×係数から必要壁量を計算する方法

引用:国交省 補足資料 PDF

算定式方法では、屋根・外壁・太陽光パネルなどの階別荷重を拾い出し、標準せん断力係数 Co と層せん断力係数 Ai を掛け合わせて、必要壁量 Lw を算出します。

専用のExcelシートに数値を入力するだけで、各階ごとの壁量不足や柱小径との整合性も同時に確認できるため、重量化が進んだ住宅でも高精度な設計が可能です。

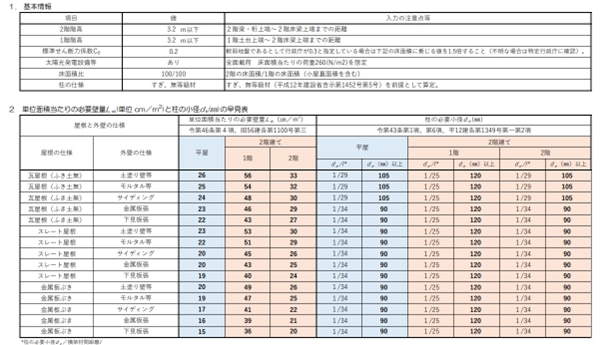

②早見表を使う方法

引用:公益財団法人 日本住宅・木材技術センター「壁量等の基準(令和7年施行) 早見表 PDF

早見表方法では、国土交通省監修の一覧表から、屋根材・外壁材・太陽光パネルの有無・階高などに応じた必要壁量 Lw を選び、床面積を掛けるだけで瞬時に必要壁量を把握できます。

算定式を用いた詳細計算に時間を割けない小規模案件でも、数分で適合性を確認できるため、確認申請時や現場での設計変更にも柔軟に対応できます。

③許容応力度計算で計算する方法

許容応力度計算方法では、梁・柱・耐力壁などを構造計算によって直接検討するため、壁量計算を省略することができます。

軸力・せん断・曲げなどを詳細に評価するため安全性が高く、スキップフロアや大開口など、設計自由度の高いプランにも的確に対応可能です。

柱の小径|新基準の概要

柱の座屈を防ぎ、建物の耐震性能を確保するため、2025年の改正では屋根の「軽・重」区分が廃止され、柱が支える上部荷重と柱高さに応じた算定式によって最小断面を導き出す方式へと見直されました。

ここでは、この新しい小径基準の概要について解説します。

柱の小径は座屈防止の最小断面寸法を規定する基準

柱の小径基準は、柱が座屈せずに圧縮軸力を安全に支えるために、樹種や強度区分にかかわらず満たすべき最小の断面寸法を示す性能指標です。

この基準値を下回る柱を使用した場合、長期荷重により変形が進行し、耐力壁や接合金物が設計どおりに機能しなくなるリスクが高まります。そのため、設計段階での確認が不可欠です。

屋根区分方式を廃し上部荷重と柱高さによる算定式へ移行

新基準では、従来の屋根区分による簡易的な方法を廃止し、柱の支点間高さ L と、柱が支える上部荷重 Wd を基にした算定式dₑ=〔0.027+22.5×(Wd/L²)〕×Lが導入されました。

これにより数値根拠が明確となり、たとえ屋根が軽量でも、太陽光パネルを載せたり高天井プランを採用したりする場合に、より太い柱が必要かどうかを正確に判断できます。

荷重が大きく柱が高いほど太い断面を要求する計算式を採用

この算定式では上部荷重 Wd が大きい、あるいは柱の支点間高さ L が長い場合、必要断面 dₑ は指数的に増加します。

たとえば、積雪地域で瓦屋根を採用する住宅や、勾配天井・吹き抜け空間のあるプランでは、従来標準だった105角柱では断面が不足するケースもあり、120角や135角柱を標準仕様とする動きも想定されます。

算定式・早見表・構造計算の3手法で小径確認が可能

柱の断面確認には、以下の3つの手法が認められています。

1.算定式を用いた直接計算 2.条件別早見表から数値を読み取る方法 3.許容応力度計算による座屈強度の直接評価 |

いずれの方法でもExcelツールを活用すれば現場で即時に判定可能です。構造計算方法を選択すれば、大開口プランなどでも柱小径の確認を省略でき、より自由度の高い設計にも柔軟に対応できます。

設計するうえで押さえておきたいポイント

改正後の設計実務では、経過措置期間の活用、壁倍率上限の引き上げ、準耐力壁の算入など、フロー全体の見直しが求められます。また、社内での確認体制強化も不可欠です。

ここでは、設計者が実務で押さえるべき重要なポイントを解説します。

2025年施行後1年間は旧基準適用も選べる経過措置に注意する

改正基準は2025年4月に施行されますが、2026年3月末までに着工する物件については、旧基準での確認申請が可能です。

ただし、着工の遅れや設計変更による重量増が発生した場合は、改めて再計算が必要となるため、基礎着工日および確認済証発行日の管理を厳格に行い、余裕をもったスケジュールでの進行が重要です。

準耐力壁を壁量に算入でき設計自由度が拡大できる

新基準では、壁倍率1未満の腰壁や垂れ壁なども「準耐力壁」として必要壁量に加算できるようになりました。

これにより、窓下カウンターやニッチを取り入れたデザインでも、耐震等級の確保がしやすくなります。

ただし、準耐力壁の割合が大きくなる場合は、四分割法によるバランスの確認を忘れずに行いましょう。

認定耐力壁の壁倍率上限が7.0倍となり開口部が取りやすい

認定耐力壁の上限倍率が従来の5倍から7倍へと引き上げられたことにより、面材と筋かいを組み合わせた高倍率の耐力壁を適所に配置すれば、掃き出し窓や吹き抜けなどを含むプランでも必要壁量を確保しやすくなります。

コストや施工性を踏まえ、開口部周辺のみを重点的に補強する設計手法が効果的です。

高天井部では壁倍率低減規定があり構造計算で補強を検討する

柱脚から梁下までが3.2mを超える高天井や勾配天井の空間については、壁倍率を低減して計算する新たな規定が設けられました。

天井高を優先したい場合は、強度等級の高い面材壁や梁の成(高さ)を増やす設計、さらに許容応力度計算を併用することで、安全性をしっかりと確保してください。

壁量計算・N値・柱小径など従来フローを更新し社内チェックを強化する

改正後は、壁量計算、N値計算、柱小径、接合金物リストなどの帳票が増えるため、データの一元管理が重要になります。

たとえば、ANDPADなどの管理ツールを使用することで、計算シートや図面をアップロードし、設計・現場・確認審査部門でリアルタイムに共有することで、二重入力や最新版の取り違えを防止できます。

また、社内のチェックリストも新基準に対応するよう見直し、スムーズな移行を図りましょう。

●記事のおさらい

最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。

Q:なぜ2025年改正で壁量計算と柱の小径基準が見直されたのか?

A: ZEH化や太陽光パネル搭載によって木造住宅が重量化し、従来の「軽い屋根・重い屋根」区分では耐震安全性を正しく評価できなくなったため。実際の荷重を反映した計算方式へ移行することで、地震時の倒壊リスクを抑える狙いがある。

Q:壁量計算の新基準と旧基準との違いは?

A: 屋根の軽重区分が廃止され、屋根・外壁・設備など各階の実荷重を合算し、標準せん断力係数(Co)と層せん断力係数(Ai)で必要壁量を算出する。算定式・早見表・許容応力度計算の3通りで適合確認でき、精度と選択肢が向上した。

Q:柱の小径基準はどのように変わったか?

A: 屋根区分方式を廃止し、柱高さ(L)と上部荷重(Wd)から最小断面を求める算定式

dₑ=〔0.027+22.5×(Wd/L²)〕×L が導入された。荷重が大きい・柱が高いほど太い柱が必要になり、算定式・早見表・構造計算のいずれでも確認できる。

Q:設計実務で特に注意すべきポイントは?

A:

1.2026年3月末までは旧基準も選択できる経過措置を活用しつつ、着工遅延に注意すること。

2.腰壁や垂れ壁を「準耐力壁」として壁量に算入でき、設計自由度が拡大したこと。

3.認定耐力壁の上限倍率が7倍となり、大開口プランでも必要壁量を確保しやすいこと。

4.高天井では壁倍率低減規定があるため、構造計算で補強を検討すること。

5.壁量計算・N値・柱小径など帳票が増えるため、ANDPAD 等で一元管理し社内チェック体制を強化すること。

Q:現場で新基準に素早く対応するためのツールは?

A: 国土交通省監修の早見表とExcelシートが公開されており、数値を入力するだけで壁量不足や柱寸法の適合性を即判定できる。これらを活用すれば、確認申請の差し戻し防止や設計変更への迅速対応が可能。

●関連コラムはこちら

≫ 【2025年建築基準法改正版】許容応力度計算の詳細とメリット・デメリットを解説

≫ 2025年4月以降の木造住宅は構造計算が義務化?工務店にもたらす影響と対策

執筆者

瀧澤 成輝(二級建築士)

住宅リフォーム業界で5年以上の経験を持つ建築士。

大手リフォーム会社にて、トイレや浴室、キッチンなどの水回りリフォームを中心に、外壁塗装・耐震・フルリノベーションなど住宅に関する幅広いリフォーム案件を手掛けてきた。施工管理から設計・プランニング、顧客対応まで、1,000件以上のリフォーム案件に携わり、多岐にわたるニーズに対応してきた実績を持つ。

特に、空間の使いやすさとデザイン性を両立させた提案を得意とし、顧客のライフスタイルに合わせた快適な住空間を実現することをモットーとしている。現在は、リフォームに関する知識と経験を活かし、コンサルティングや情報発信を通じて、理想の住まいづくりをサポートしている。