4月施行の「建築基準法」改正は住宅業界の転換点!

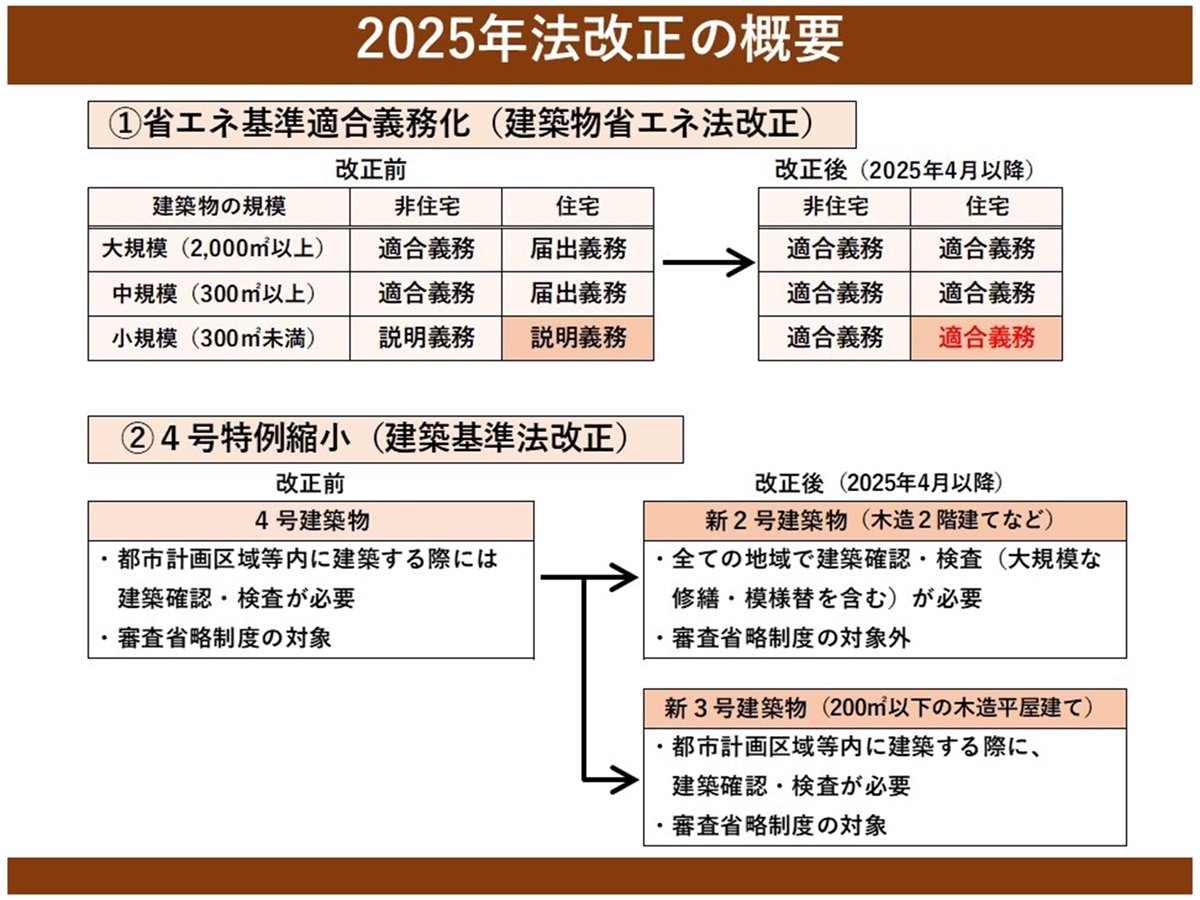

この4月、建築物省エネ法における「省エネ基準の適合義務化」、そして建築基準法における「4号特例の縮小」という2つの法改正の施行を控えています。いずれも一定以上の性能を備える建物を供給していくための措置であり、政府が掲げる良質な住宅ストックの形成を目指す上で重要な転換点の一つでもあります。

今回はこれらの法改正に対応すべく、その内容や対応方法を確認していきます。

目次[非表示]

「省エネ基準」以上が住宅のスタンダードへ!住まいの快適性アップを推進

まず、「省エネ基準の適合義務化」についてです。2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により、この4月から建築物省エネ法が改正されます。この法改正のポイントは、大きく2点あります。

1つ目は住宅、非住宅いずれも建築物を新築、増改築する際、省エネ基準適合が義務付けられることです。

現行(2025年2月現在)の建築物省エネ法においては、300m2未満の建築物は省エネ性能について、「説明義務」としています。住宅に関しては、300m2以上の場合においても「届出義務」のみで、「適合義務」はありませんでした。

しかし、この4月以降の改正後においては用途、規模を問わず、すべての建築物が省エネ基準への適合が義務となります。これは住まいの断熱性能などの底上げ、さらにお客様にとってはマイホームでの快適性、住み心地の向上にもつながります。

そして、建築物省エネ法改正のポイント2つ目が、建築確認の手続きの中で、省エネ基準への適合審査を行うようになることです。そのための関連書類を住宅会社は用意する必要があります。そして、「省エネ基準適合の確認方法」については、「仕様基準ルート」、「計算ルート」の2通りがあります。

まず、「仕様基準ルート」ですが、このメリットは第一に手間の少なさが挙げられます。外皮面積の計算が不要で、省エネ適合判定(以下、「省エネ適判」)も不要のため、申請書類作成や審査の時間短縮などが期待できます。

しかしながら、「計算ルート」と比べると、設計の自由度が小さくなりがちで、断熱材も過剰に必要となります。さらに、ZEHなどの申請時には、別途一次エネルギー計算の確認書類も用意しなければならないことに留意しておきましょう。この過程では、省エネ適判も必要となります。

一方、「計算ルート」は、外皮面積の算定や省エネ適判が必須で、時間も手間も掛かります。しかしながら、その分、精緻性、設計の自由度が高く、さらにこれらのデータは「仕様基準ルート」ZEHの申請にも利用できるといったメリットがあります。

4号特例の縮小で、お客様の「安心」・「安全」を確保!

次は、建築基準法における、いわゆる「4号特例の縮小」についてです。この主たる目的は小規模建築物の構造面の安全性を確実に担保し、地震時の建物被害を抑え、居住者の安心・安全につなげることです。

現行法では4号建築物とされている木造2階建て、木造平屋建て等の建築物が審査省略制度の対象ですが、この4月以降はこれらの建築物が「新2号建築物」、「新3号建築物」に分かれます。そして「新2号建築物」に該当する木造2階建ての住宅と、200m2を超える木造平屋建ての住宅は審査省略の対象から外れ、確認申請時に構造関係規定などの審査が必須となります。

改正後は確認申請の際、構造関連図書の提出が求められることとなります。この図書作成においては「仕様規定」と「構造計算ルート」の2つの手法に分かれます。比較的手間が少なく、審査に要する期間も短いのは「仕様規定」ですが、「壁量計算」「N値計算」などの図書が必要になります。

これら計算ルートは会社で決定していきたいですが、設計提案力を売りとする会社であれば、やはり許容応力度計算を行う「構造計算ルート」が必須となるでしょう。精緻性の高い構造計算だからこそ、建物の形状を自由に計画することができます。

窓の配置や吹き抜けといった内部空間などもフレキシブルに検討でき、このようなこだわりの強いお客様を捕捉するには必須の取り組みといえます。

木造住宅の構造基準見直し!「重い屋根」「軽い屋根」が無くなる?

戸建て住宅を建築している事業者にとって影響のあるもう一つの法改正が、建設基準法の「構造基準」の見直しとなります。この対象となる建築物は2階建て以下で、延べ面積300m2以下の木造住宅です。

その変更内容の一つが「壁量基準」で、必要壁量係数の算出方法が変わります。従来は、ガルバリウム鋼鈑の屋根を「軽い屋根」、瓦屋根を「重い屋根」といったように2種類で、必要壁量係数が決められていましたが、これが撤廃となります。

昨今は技術開発が進み、屋根や太陽光発電システム、外壁などが多種多様になったことがその背景にあります。屋根の仕様や外壁の仕様、各階の面積、太陽光発電システムの有無などを考慮して、当該の計画における必要壁量を詳細に求め、耐力壁を配置することとなります。

省エネ基準適合義務化&4号特例縮小で進化する「お客様目線」の家づくり

省エネ基準適合義務化と4号特例縮小といった法改正が迫っています。この対象となる建物は4月以降の着工物件であり、既にこのフェーズに移った住宅会社もあるはずです。対応策は住宅会社ごとに分かれるところですが、その過程では業務フローの見直しや、会社内外の関係者への協力を要することもあるでしょう。

今回の法改正は建物の性能の底上げが図られると同時に、住宅会社としては手間が増えるなどの影響があります。それでも住宅会社としては、最大限お客様目線で、より快適で、より安心・安全な住宅を供給していきたいところです。

●関連コラムはこちら

≫ 【建築業界の基礎知識】建築基準法における避難階段とは?設置基準と構造について解説

≫ 建築基準法の“床面積”とは? 2つの種類と床面積の算定に含まれない部分を解説