2024年のエリア別住宅着工数について徹底解説!

2024年1~12月年計の住宅着工数は792,098戸となりました。この数はリーマンショック後の2009年計の78.8万戸に次ぐ少なさとなっています。落ち込みの原因は一次取得者層のメインどころとなる若年層の減少によるところが大きいです。

さらにそこにコロナ禍による需要の先食い、住宅価格・地価の高騰、インフレによる家計負担の増加、金利上昇等の外的要因が加わり、この70万戸台という結果となりました。今後も少子高齢化は加速していき、金利上昇も続くとすると、より厳しい状況となることが予測できます。

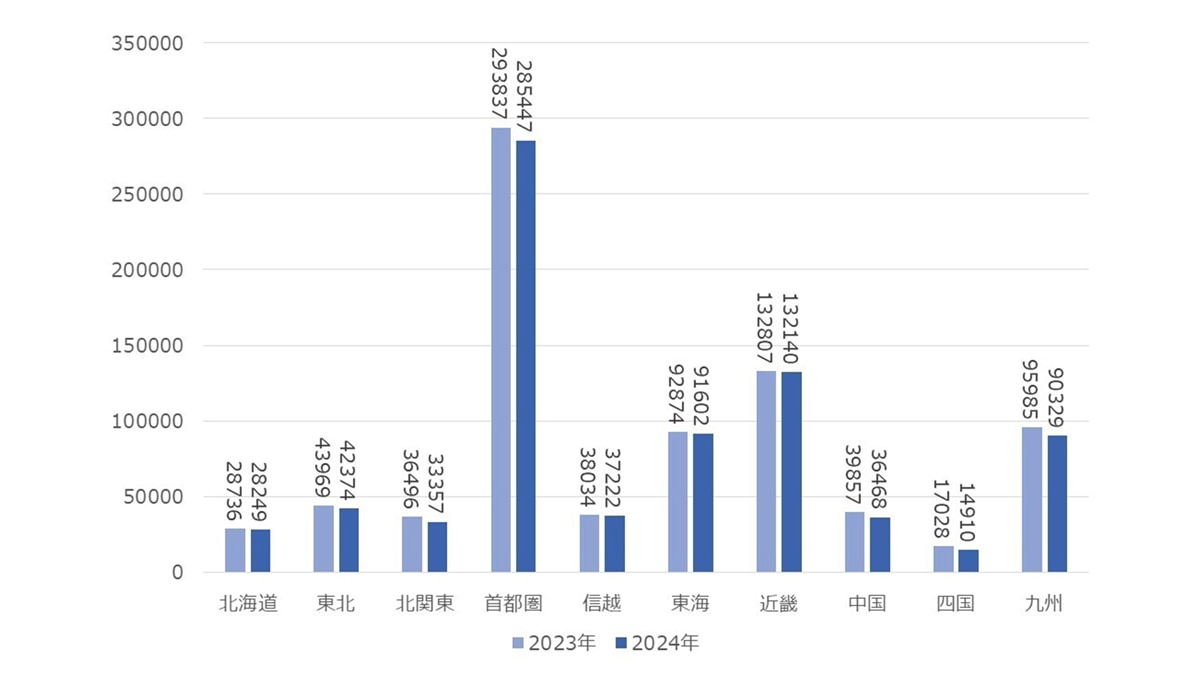

今回は、そんな厳しい状況をしっかりと見つめ、今後の戦略を練っていくためにも、エリア別に住宅着工数を見ていきます。

目次[非表示]

北海道では千歳市が半導体バブルで着工増、東北は宮城以外で着工減

はじめに、北海道の2024年1~12月年計の住宅着工数は28,249戸。前年は28,736戸だったため、487戸の減少となります。道内の着工について詳しく見ると、主要都市である札幌市の2024年の着工数が15,107戸。前年比で338戸の減少となっており、白石区、豊平区、西区、厚別区以外の区では着工数を減らしています。

道内で注目したい自治体が千歳市です。千歳市では次世代半導体の製造を目指すラピダスの工場稼働を控えて開発が進み、住宅着工数を2023年789戸から2024年2,188戸まで伸ばしています。

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の東北エリアの2024年の住宅着工数は42,374戸。2023年は43,969戸で、1,595戸の減少です。

6県の前年からの推移を見ると、青森が2023年4,655戸から2024年4,305戸、岩手が6,744戸から5,850戸、宮城が16,079戸から17,069戸、秋田が3,449戸から3,018戸、山形が4,598戸から4,615戸、福島が8,444戸から7,517戸と、東北エリアの要となる宮城以外では着工数を落としているという結果となっています。

北関東では群馬が前年並みを保ち、首都圏は地価高騰もありすべての都県で減少

茨城、栃木、群馬の3県の北関東エリアの2024年の住宅着工数は33,357戸。前年は36,496戸のため、3,139戸の減少となります。

県別に見ると、茨城が2023年16,345戸から2024年14,615戸へと1,730戸減少。栃木は10,090戸から8,673戸に減少し、5桁を割る結果となりました。それに対し群馬は10,061戸から10,069戸とほぼ横ばいという結果。群馬を自治体別に見ると、再開発が進む高崎市が300戸以上着工数を伸ばしており、着工数の維持を支えていることが分かります。

埼玉、千葉、東京、神奈川の首都圏エリアの2024年着工数は285,447戸。この数は前年比だと8,390戸少ない数値となっており、人口が集中している首都圏でも着工数の減少は顕著であることが分かります。高騰しすぎている地価の影響もあり「欲しいけれど買えない」という人も多いと考えられます。

県・都別に前年からの推移を見ると、埼玉が2023年53,228戸から2024年51,488戸へと1,740戸減。千葉は44,540戸から44,008戸と、埼玉に比べると減少幅は抑えられているもののやはり減少。東京は128,300戸から123,091戸となっており、母数が多いこともありますが5,000戸以上の減少となっています。そして神奈川は67,739戸から66,860戸に数を減らしています。

信越は富山のみ増加、東海は愛知への集中が目立つ結果に

新潟、富山、石川、福井、山梨、長野の信越エリアの2024年着工数は37,222戸。2023年は38,034戸であったため812戸の減少です。

新潟は8,452戸から8,275戸へと減。富山は5,034戸から5,282戸へと増加しています。富山の増加を牽引しているのは再開発が進む富山市で、2023年2,388戸から2024年2,892戸まで数を増やしています。石川は5,401戸から5,189戸へと着工数を減らしていますが、震災の影響もあり、2025年以降はある程度着工の需要が望めるとも考えられます。

福井は4,149戸から3,545戸に。山梨は3,969戸から3,964戸とほぼ横ばい。着工数の確保に寄与しているのが甲斐市とその周辺地域で、甲斐市では100戸以上の着工増が見られます。同エリアは少子高齢化などの社会情勢の変化に対応するためにコンパクトシティ化を進めており、利便性が増してきているようです。そして長野は11,029戸から10,967戸と減少となっています。

岐阜、静岡、愛知、三重の東海エリアは2024年91,602戸の実績。前年からは1,272戸の減少です。岐阜は2023年9,550戸から2024年8,887戸に、静岡は19,415戸から18,845戸に、中核となる愛知は54,685戸から56,119戸に増加、三重は9,224戸から7,751戸と推移しており、東海エリアでも都市部への集中が加速していることが分かります。愛知では名古屋市で16区中9区が増加を果たしているほか、豊橋市で約500戸の着工増、豊田市で約1,000戸の着工増が見られます。

インバウンド需要もあり近畿は他より好調、中国は鳥取以外減少

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山の近畿エリアは2024年132,140戸の着工数。2023年は132,807戸で、他エリアに比べると減少幅は少ないといえます。

滋賀は2023年9,166戸から8,945戸に減少。京都は14,765戸から17,465戸へと大幅増しています。このことは円安によるインバウンド需要が影響していることが大きいと見られます。大阪は69,264戸から69,213戸へと微減。大阪は、大阪市が3,000戸以上の増加を果たしており、こちらでも都市部への集中傾向が見て取れます。

兵庫は30,134戸から27,158戸へと減少。そして奈良は5,520戸から5,559戸と微増しており、京都、大阪いずれにもアクセスが良い同県はこれからもニーズがあると考えられます。和歌山は3,958戸から3,800戸へと数を減らしています。

鳥取、島根、岡山、広島、山口の中国エリアは2023年39,857戸から2024年36,468戸へと減少。鳥取は市場こそ小さいものの、2,412戸から2,490戸へと微増しており、島根は3,173戸から2,910戸へと数を減らしています。岡山は10,292戸の1万戸台から9,266戸まで減少。広島も17,515戸から15,560戸まで落ち込んでいます。そして山口も6,465戸から6,242戸へと減少しています。

四国は全県で着工減、九州では再開発の影響で熊本、大分が着工増やす

徳島、香川、愛媛、高知の四国エリアは2024年着工数は14,910戸。2023年は17,028戸の着工数で、2,118戸の減少となっています。徳島は2023年3,108戸から2024年2,770戸へと減少、香川は5,279戸から4,824戸、愛媛が6,234戸から5,281戸、高知が2,407戸から2,031戸で、四国のすべての県が着工数を減らしていることととなります。

最後に、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の九州エリアの着工数を見ていきます。同エリアの2024年の着工数は90,329戸。2023年は95,985戸で、5,000戸以上の減少となっています。

県別に見ると、福岡は37,752戸から35,207戸、佐賀は5,382戸から4,632戸、長崎が7,789戸から6,129戸、宮崎が5,929戸から5,391戸、鹿児島が9,147戸から8,127戸、沖縄が10,183戸から9,703戸へとそれぞれ数を減らしています。

九州エリアの中で増加を果たした県は2つあり、1つが熊本です。半導体産業の振興に加え、熊本市を中心に再開発が進んでおり、13,619戸から14,433戸まで戸数を伸ばしています。もう1つが大分で6,184戸から6,707戸まで伸長。こちらも大分駅前を中心に再開発が進んでおり、県内1の高さを誇るタワーマンションの建設も進行中です。

ここまで見てきたように、全国的に厳しい状況となっていますが、地域によっては再開発が影響して着工数が増加しているなど、希望の光がないわけではありません。しっかりと市況を捉え、今後の変化に備えていきましょう。

●関連コラムはこちら

≫ 新設住宅着工戸数の推移が減少中!生き残るための対策は事業シフトとストック活用

≫ 2025年4月以降の木造住宅は構造計算が義務化?工務店にもたらす影響と対策