工務店が取り組むパッシブ設計とは?導入だけでなく魅力を伝える方法を考える

脱炭素社会構築に向け、住宅の高性能化が進んでいます。2025年4月には新築住宅への断熱等級4が義務化され、断熱等級5以上を標準としているような住宅会社は増えてきました。その結果、省エネ性能での差別化というのは難しくなってきていると言えます。

その中で差別化要素の1つとなり得るのが、パッシブ設計です。

パッシブ設計には少し難しいイメージがあるかもしれませんが、それ故に取り組んでいる会社は多くなく、差別化につながる可能があります。また、自然の力を活用して快適に暮らすということは、生き物が本能で求めているものかもしれません。

今回は、そんなパッシブ設計について簡単に解説し、そのメリットをいかにお客様に伝えるかを考えていきます。

目次[非表示]

そもそもパッシブ設計とはなに?その考え方とは

まずは、パッシブ設計となにか?というところから始めていきます。

パッシブ設計というのは「建物のあり方に工夫して、自然エネルギーを活用・調節できるようにし、快適な室内環境を実現させながら、省エネに寄与しようとする、設計の考え方とその手法」だと言えます。

「建物のあり方に工夫して」というのは、敷地上の配置、性能、形状、窓の大きさや配置、窓回り部材、プランニングなどに工夫することを指します。設計において、設備等の選択も大切な要素ですが、ことパッシブ設計では、そういった建物に付属する設備機器はまた別軸にあると考えるのが通常です。

「自然エネルギーを活用・調整できるようにし」というのは主に、太陽の光や熱、風を活用・調整することを指します。夏季であれば太陽光によってもたらされる熱が室内に入らないように、また、風を利用して排熱したり涼しさを感じられるようにしたりという設計が、冬季であれば積極的に太陽熱を取り入れるような設計が推奨されています。

具体的にどんな方法で実現していくの?~基本編~

さて、具体的にはどのような設計手法があるのでしょうか?パッシブ設計にはいくつかの要素がありますが、その中でも特に鍵となるのが断熱、日射遮蔽、自然風利用、日射利用の4つです。

断熱はパッシブ設計の基本となる要素です。断熱性能がしっかりとしていないと、夏は建物内に太陽熱が侵入してきてしまいますし、冬は取り入れた太陽熱が逃げていってしまいます。パッシブ設計の根本には最低でもZEH水準以上の断熱性が必要だと覚えておきましょう。

具体的にどんな方法で実現していくの?~夏編~

日射遮蔽、自然風利用は夏季のパッシブ設計の要素です。日射遮蔽については、窓ガラスと窓回り部材に工夫して窓から入る日射を防ぐことがメインとなります。日射取得率の少ないサッシを選ぶこと、庇やシェードなどの外付け部材を用いて窓の外で日射を防ぐことがその要です。

他にも日射遮蔽の要素としては、日射をはじく外装材を選ぶこと、植栽や外構によって建物に当たる日射量を防ぐことなども挙げられます。

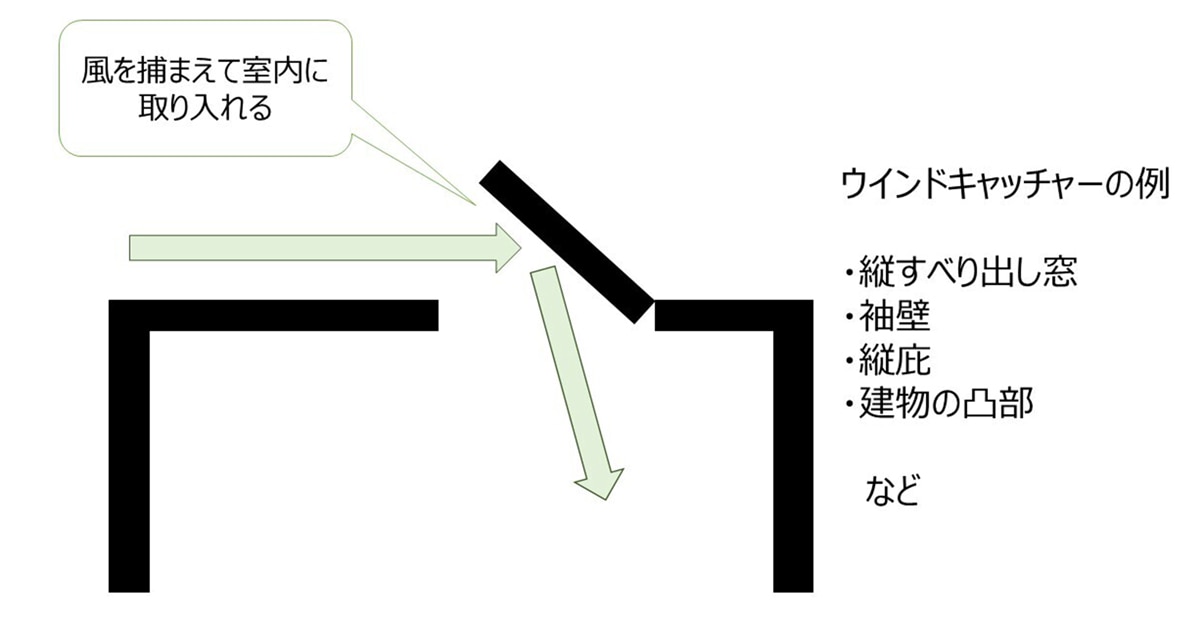

自然風利用について、そのポイントの1つが、縦すべり出し窓や袖壁などを使って、室内に風を取り入れるウインドキャッチャーの採用です(図参考)。また、どの方角から風が吹いても風が室内に入ってくるようにする全方位通風の確保も大切となります。

その他、暖かい空気は上にいくという性質を利用して排熱を促す高窓の設置、その地域ではどの方向からよく風が吹くかを考慮しての窓配置などの要素が挙げられます。

具体的にどんな方法で実現していくの?~冬編~

日射熱利用は冬季のパッシブ設計の要素です。夏季は日射を遮りますが、冬季は日射を取り入れることで室内の温度を快適に保ちます。

この、夏季と冬季のバランスを保たなければいけないというところがパッシブ設計の難しいところですが、その具体的な手法としては、太陽高度を考慮して、夏は日差しが防げるような、冬は日差しが入ってくるような庇の出とする、シェードなどの外付け部材で夏季の日射対策をしているのであれば、冬はそれを取り外す/使わない暮らし方を提案するなどが挙げられます。

建築地の気象データを把握し、気温が低く日照時間の長い地域であれば、冬季は積極的に日射熱を取り入れられるように日射遮蔽型ではなく取得型のサッシを採用するといった、エリア特性に合わせてのサッシの使い分けも肝心です。

日が当たりやすい南面のみ、トリプルガラスサッシではなく複層ガラスサッシとするといった方法もあります。サッシの使い分けは、太陽熱がもたらすエネルギーがどれくらいか知ることから始め、日射シミュレーションやサッシの日射熱取得率などと組み合わせて判断することが好ましいです。

ここまで突き詰めるとハードルは高くなってきますが、それ故に提案時には高い説得力を発揮します。今回の記事ではそこまでの解説はしませんが、興味を持った方はより深く勉強してみるのも良いかもしれません。

ただ取り入れるだけでなく、いかに訴求するか

ここまでごく簡単にパッシブ設計の考え方、具体的手法について紹介してきましたが、それらのメリットをどのようにお客様に分かりやすく伝えるかも肝心です。

説明方法の例をいくつか挙げていきましょう。

まず、パッシブ設計には建物の形状や間取りに必然性が生まれるという特徴があります。

例えば、熱損失が少なくなるように建物の出隅はできるだけ少なくなることが推奨されていますし、日射取得/遮蔽を考慮した庇や軒の出の長さ、通風のための窓の配置なども「考えた上でそうしている」と説明することができます。

そういったことを口頭で説明するだけでも説得力が増すかもしれませんが、模型やシミュレーション動画を用いて光や風の動きを視覚的に解説できれば、その効果はてきめんでしょう。さらに言えば、一般的な住宅と、パッシブ設計を採用した住宅の比較ができると、より訴求力を増すでしょう。

自然の力を利活用するパッシブ設計には省エネ効果に優れているというメリットがありますが、そのことを数値で示してあげるというのも1つの方法です。シミュレーションツール等を活用し「日射遮蔽と日射取得をきちんと行うと、エアコン使用を年間〇〇%減らすことができます。

その結果、光熱費で毎年△△円も差が出ます」といったように、数字でそのメリットを伝えると説得力が生まれます。また、太陽光発電はパッシブ設計には含まれませんが、併用して提案を行えば、より経済的なメリットを強調することができます。

ほかにも、感覚的な部分から訴求するのも良いかもしれません。「エアコンより、自然の風の方が心地よいですよね?」といった提案は、多くの方が共感を抱いてくれるのではないでしょうか。

今回紹介したのは、パッシブ設計のあくまで初歩的な部分となります。確かに、パッシブ設計は奥深く、それを自社の家づくりに落とし込むには大変な部分もあります。ただ、それ故にしっかりと身につけられれば、提案に大きな説得力を持たせることができます。

また、地域の気候風土を利用するということで、地場密着型の工務店に適している設計術だという面もあります。競争が激化している住宅業界の中で生き残っていくために、パッシブ設計の習熟を選ぶことは1つの選択肢かもしれません。

ウインドキャッチャーとは

●関連コラムはこちら

≫ 新築住宅のローン控除には省エネ性能が必須? 住宅性能と住宅ローン減税の関係とは

≫ パッシブデザインとは?基礎知識と日射遮蔽設計で重要ポイント3選