住宅性能を順次、確実に引き上げていく国の方針に対応するためのロードマップ

LIFULL HOME’S総研の中山です。

今回は2025年4月からスタートした新築住宅への省エネ基準適合義務化について解説します。

といっても“断熱等級4&一次エネルギー消費量等級4”という現行基準の話ではなく、2050年のカーボンニュートラル達成のために国が今後順次引き上げていく予定についてのお話です。

現行の省エネ基準は数年のうちに“過去の低い基準”に変わってしまいますから、特に長く居住することを前提としている注文住宅は、現行の基準ではなく、既に判明している将来の基準を見据えて建築すべきであることを、施主や関係者などにも広く認識してもらう必要があるためです。

2025年に省エネ基準適合義務化開始。ではその後は…

では早速、省エネ基準の引き上げに関するロードマップを見ていきましょう。

現時点で、この省エネ基準は今から約5年後の2030年4月からZEH水準=“断熱等級5&一次エネルギー消費量等級6”に引き上げられることが既に決まっています。つまり、わずか5年後には現在の省エネ基準で建てても“基準以下の住宅”になってしまうわけですから、今後住宅の購入もしくは建築を検討している方に向けては、最低でもZEH水準での購入・建築を勧めていただく必要があります。

さらにこのZEH水準自体も、所管する経済産業省が2027年4月から、新たに“GX ZEH”という基準に引き上げることをつい先日決定したばかりです。

GXとはグリーントランスフォーメーションのことで、GX志向型住宅の認定基準は“断熱等級6&一次エネルギー消費量削減率は再エネなしで35%以上&再エネありで100%以上&HEMS(エネルギー管理システム)設置”という、ドイツやイギリスなど住宅性能先進国の基準とほぼ同等の極めて高い水準です(GX志向型住宅についての詳細は「長期優良住宅やZEH住宅の性能を上回る⁉ GX志向型住宅ってなんだ」参照)。

従って、2030年に現行からZEH水準への引き上げ幅がさらに大きくなることがこの段階で決まっているわけですから、ZEH水準は断熱性能が等級5なのではなく等級6になり、蓄電池もHEMSも原則として必要になるとの認識を持っておくべきでしょう。

“GX ZEH”とはまさしくZEH水準とGX志向型住宅の基準が統一されることを意味しているのです。

日本の住宅性能に関するこれまでの経緯と現状を確認

ちなみに、住宅性能引き上げに関するこれまでの経緯を見ると、1992年に“新省エネ基準”として設けられた断熱等級3以降、2022年に矢継ぎ早に等級5~7が設定されるまでの30年間はほぼ動きがなかったにもかかわらず(“次世代省エネ基準”の等級4は1999年に設定)、2024年には4月に住宅性能表示制度(ラベルによる性能の見える化)および11月に中古住宅に対する“部位ラベル”制度が開始され、2025年4月からは新築住宅への省エネ基準適合義務化が始まるという、急激な変化が発生しています。

このことは、2020年10月に当時の菅総理大臣が臨時国会の所信表明演説で、2050年カーボンニュートラル達成表明を行ったことと無縁ではなく、また2030年までに2013年基準で温室効果ガスの46%削減を達成する中間目標にも深く関係しています。

実は、2013年から2022年までの10年間でこの46%削減目標のうち22.9%は削減できているのですが、2023年から2030年までの8年間で残りの23.1%を削減しなければならず、さらに削減率を高める必要があります。

つまり、これまでの手法だけでは2030年の中間目標達成に黄信号が点灯している状況で、その対策としての基準引き上げ措置でもあるのです。

2021年ごろまでは、住宅性能を引き上げればコストアップによって住宅価格も上げざるを得ず、売れ行きが悪化するようなことがあれば日本経済にも影響するとの見方が住宅・建設業界のコンセンサスを得ており、政府および関係省庁も住宅性能の段階的な引き上げには決して積極的ではありませんでした。

しかし、このままでは2030年目標、ひいては2050年のカーボンニュートラル達成もできないのではないかとの認識に至り、近年の自然災害の激甚化も相まって、2022年以降に相次いで基準の引き上げに本腰を入れ始めたのです。

住宅性能は今後も段階的に引き上げられる公算が大きい

上記のとおり、少なくとも1999年以降停滞し世界基準からも後れを取っていた“住宅性能行政”は、2030年中間目標および2050年カーボンニュートラル達成のために、基準引き上げや新たな制度を矢継ぎ早に打ち出していますが、住宅性能に関する国の方針はこれで一旦終了ではありません。

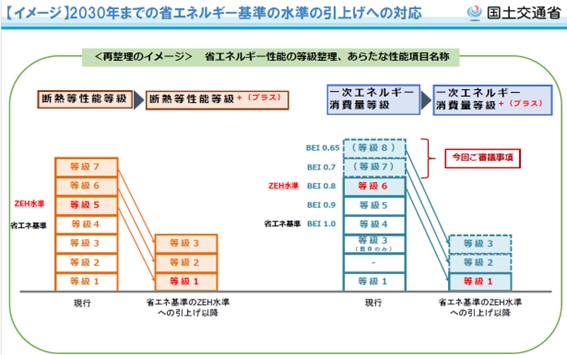

現段階では構想として掲げられているものの、国はこれまで主眼を置いていた断熱性能の引き上げとバランスを取るかのように、2030年までに“一次エネルギー消費量等級7および8の新設”を検討しています。太陽光パネルなどによるエネルギー生産が住宅においても本格化すれば、エネルギー消費量基準を30%以上削減する等級7、同じく35%以上削減する等級8の実現も視野に入ってくるようになります。

さらに、この“一次エネルギー消費量等級7および8の新設”と並行して、現状のZEH水準である断熱等級5&一次エネルギー消費量等級6を、それぞれ等級1にする“新等級構想”も進められています。

つまり、等級の新設によって断熱等級は最高7まで、一次エネルギー消費量等級は最高8までとなり現行のZEH水準からは各々3等級あるので、過去の既に使っていない等級を削除しシンプルな立て付けにして、必要があればさらに等級を引き上げようという方向性が示されています。

このように、住宅性能の適合義務化が始まってまだ6ヶ月余りではあるものの、基準が設定されればその後に引き上げることは比較的容易ですから、現行の断熱&省エネ等級での住宅建設ではなく、中長期的に見て基準が引き上げられても性能が劣後しない等級での住宅建設をするべきことは明らかです。

2030年以降を見据えるならば、GX ZEH水準=断熱等級6&一次エネルギー消費量等級8(新等級では各々2および3に該当)まで高めておくことが理想です。2030年といってもわずか5年後ですから、充実した補助金制度を有効活用しつつ、夏は涼しく冬は暖かい、気密性が高くて熱中症やヒートショックを心配することがない“安心して快適に生活できる住宅”を訴求してください。

●関連コラムはこちら

≫ 省エネ基準適合義務化開始!“適合の基準”は義務化の後も変わる

≫ [重要]省エネ基準適合住宅に欠かせない手続き、申請や判定に必要な書類は?